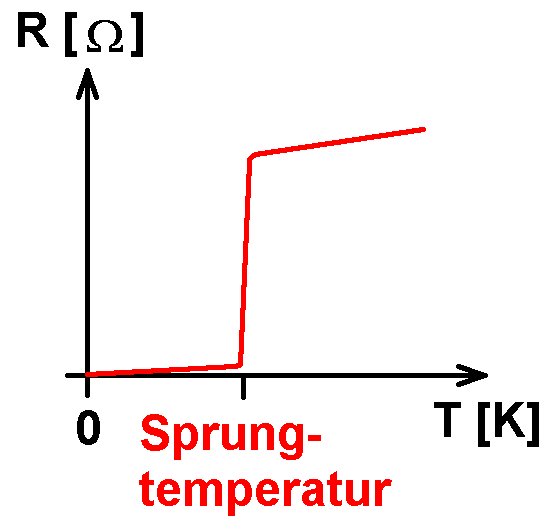

Unter Supraleitung versteht man das nahezu vollständige Verschwinden des elektrischen W iderstands einer Probe unterhalt einer bestimmten Temperatur (= Sprungtemperatur TC). Demzufolge verheizt ein Supraleiter nahezu keine elektrische Energie und ist dadurch hochbegehrt. Das Problem ist, dass diese Sprungtemperaturen in der Regel sehr tief liegen, bei –200 °C und kälter. Daher ist es technisch und energetisch sehr aufwendig, Supraleiter in den supraleitenden Zustand zu versetzen. Bei Magnetresonanztomografen kommen Supraleiter allerdings zum Einsatz, denn dort fließen extrem hohe Ströme, welche mit normalen Leitern zu massiven Verlusten führen würden.

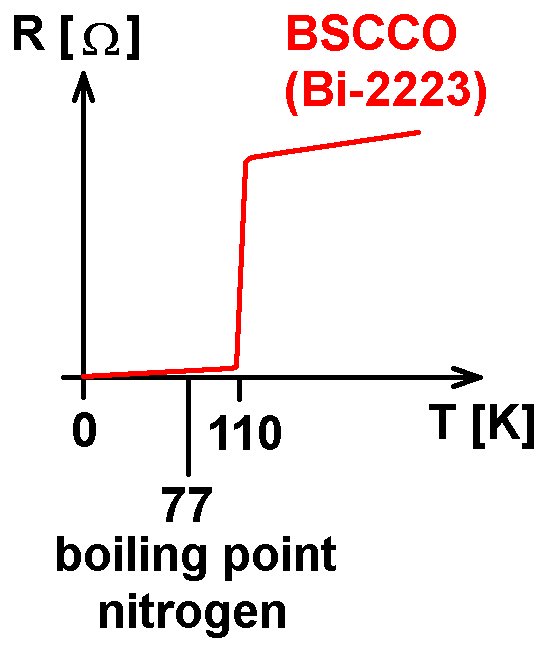

In den letzten Jahrzehnten versuchten Physiker und Chemiker laufend neue Supraleiter zu erzeugen mit immer höherer Sprungtemperatur. BSCCO (konkret Bi-2223) besitzt etwa eine sehr hohe Sprungtemperatur von immerhin 110 K = – 163 °C. Damit bringt man es bereits mit flüssigen Stickstoff (Siedetemperatur 77 K = – 196 °C) in den supraleitenden Zustand.

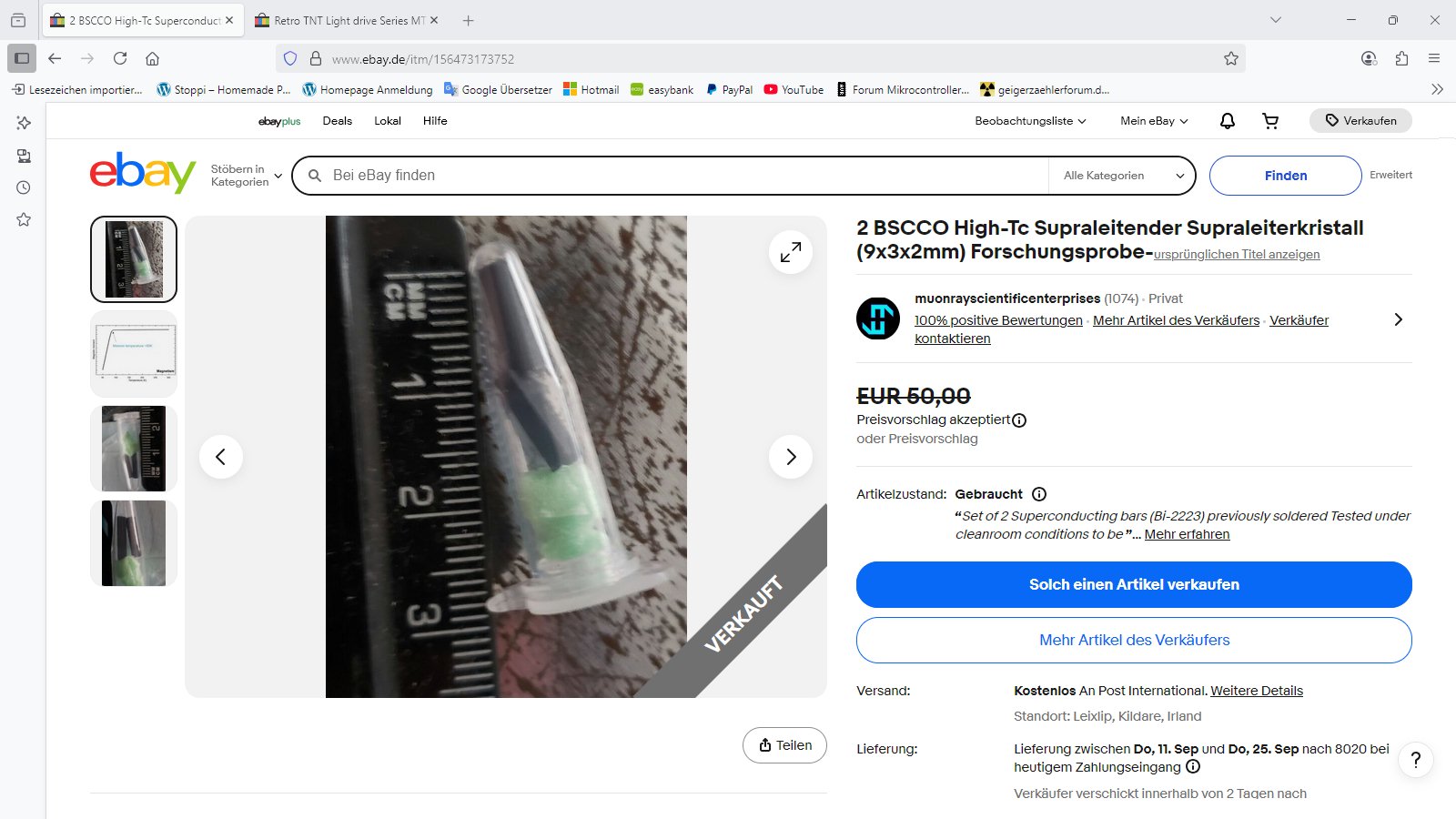

Genau einen solchen Supraleiter habe ich sehr günstig auf Ebay erworben, konkret zwei kleine Stücke um nur 46 Euro inkl. Versand. Da konnte ich einfach nicht widerstehen 😉

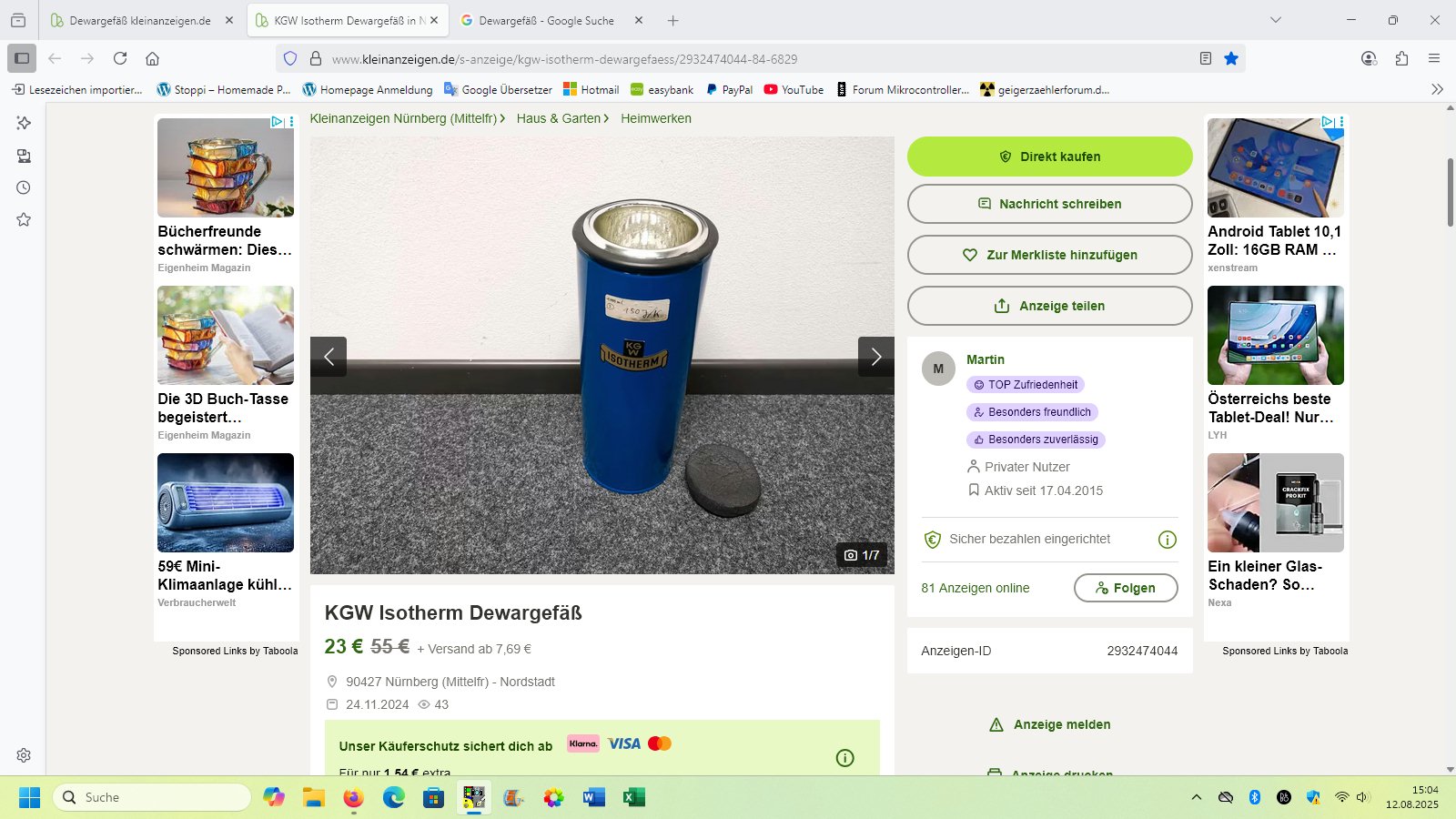

Den flüssigen Stickstoff besorge ich bei der bekannten Firma Linde, welche zum Glück in Graz eine Niederlassung hat. Transportiert wird flüssiger Stickstoff in einem sog. Dewargefäß. Das ist ein zweiwandiges Gefäß mit Vakuum im Zwischenraum und verspiegelten Flächen. Dieses isoliert sehr gut die Wärme und gestattet es, so kalte Flüssigkeiten über eine längere Zeit flüssig zu halten. Auf Kleinanzeigen bin ich fündig geworden. Das sehr günstige Dewargefäß hat mich inkl. Versand lediglich 36 Euro gekostet.

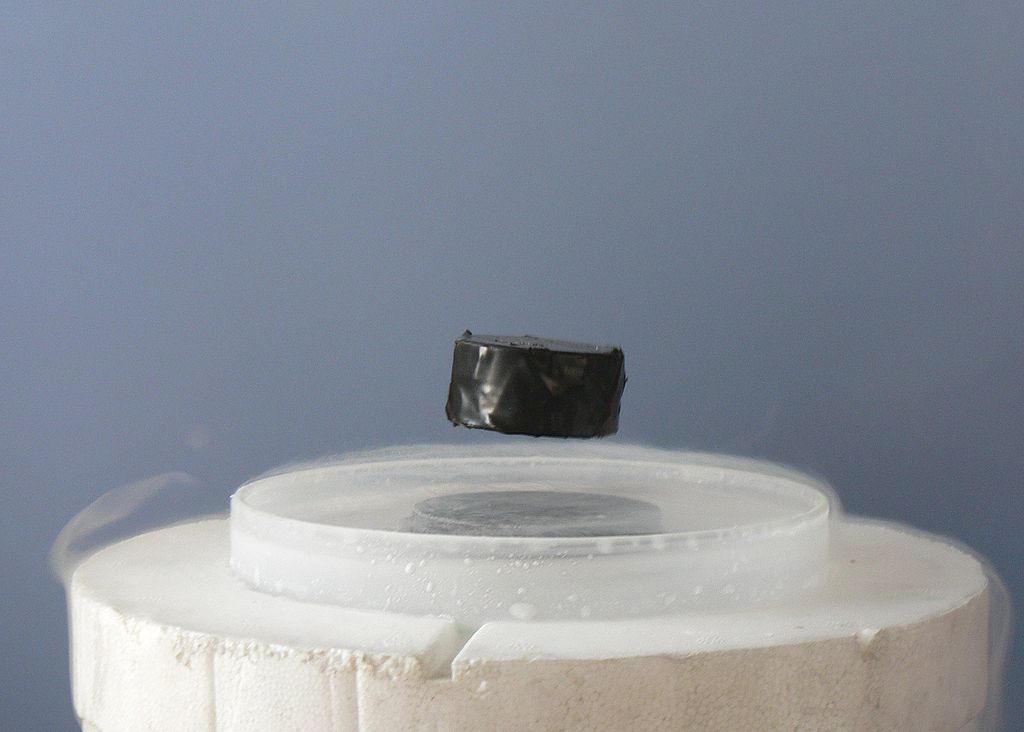

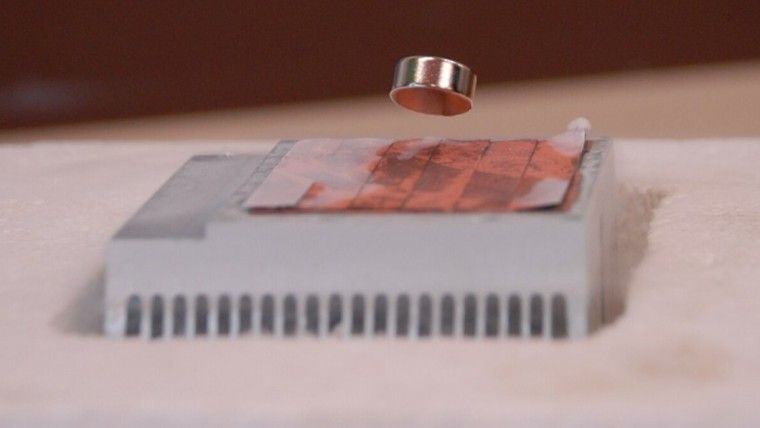

Denkt man an Supraleiter, so fallen einem wohl gleich die Bilder ein, wo ein Magnet über einen Supraleiter oder ein Supraleiter über einem Magneten schwebt.

Bildquelle: Von Mai-Linh Doan – Selbst fotografiert, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2911413

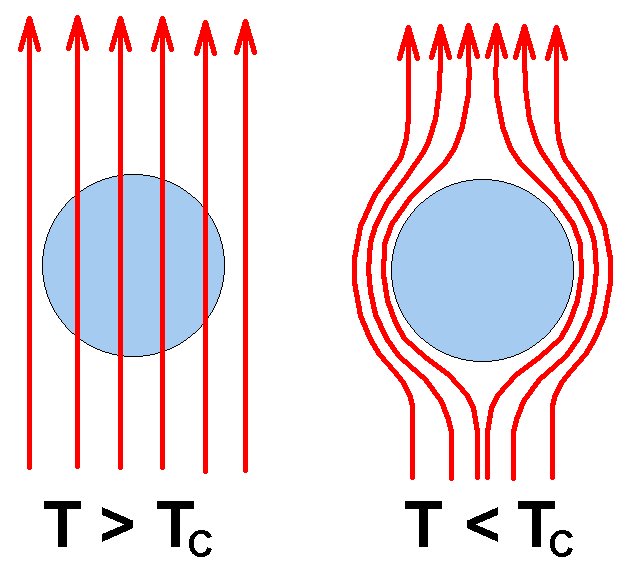

Der Grund dafür ist der sog. Meißner-Ochsenfeld-Effekt. Darunter versteht man die Eigenschaft von Supraleitern, in der Meißner-Phase (Supraleiter 1. Art) ein von außen angelegtes magnetisches Feld vollständig aus ihrem Inneren zu verdrängen. Der Supraleiter zeigt sich also nicht nur als idealer Leiter mit ρ ≈ 0, sondern darüber hinaus auch als idealer Diamagnet mit μr = 0, denn das äußere Magnetfeld wird auf das abolute Minimum, nämlich 0, abgeschwächt.

Dieser Effekt wurde 1933 von Walther Meißner (1882 – 1974) und Robert Ochsenfeld (1901 – 1993) entdeckt und ist durch klassische Physik nicht erklärbar!

Walther Meißner (1882 – 1974)

Quelle: Von Wietek in der Wikipedia auf Deutsch(Originaltext: Wietek) – Selbst fotografiert, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3165158

Ich werde versuchen, den mit flüssigen Stickstoff abgekühlten Supraleiter über einem Magneten schweben zu lassen. Als Magnete kommen diese hier zum Einsatz:

Zum Abkühlen des Supraleiters verwende ich eine mit flüssigen Stickstoff gefüllte Mulde in einem Hartschaumblock:

ChatGPT hat mir gesagt, dass ein Halbach-Array als „Unterlage“ für den schwebenden Supraleiter besser geeignet sei, als ein einzelner großer Magnet. Ich werde es daher mit meinen kleinen Neodym-Würfelmagneten probieren:

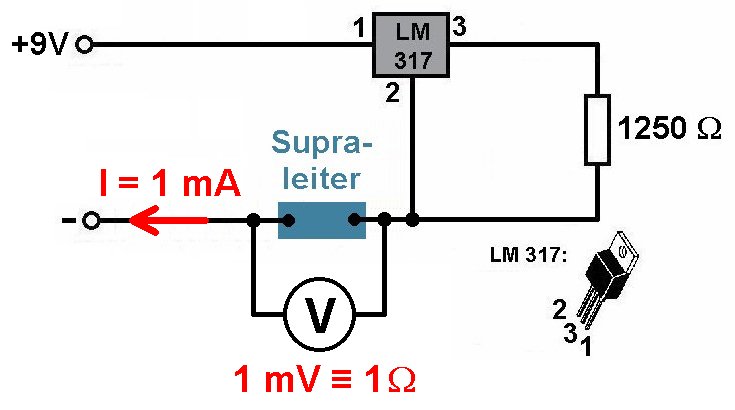

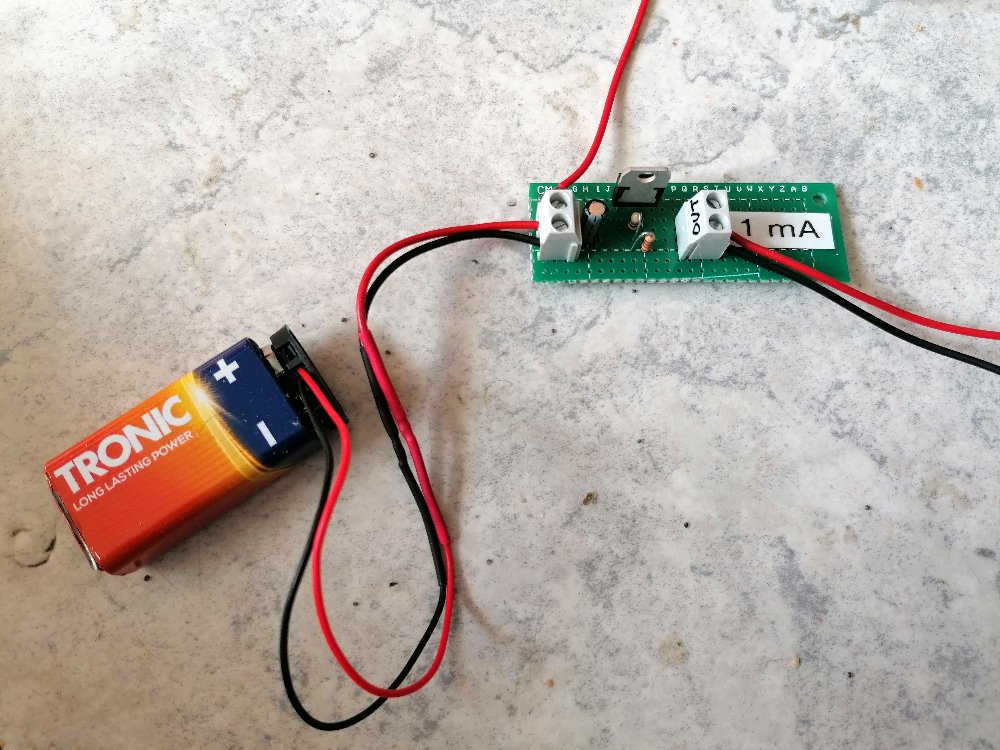

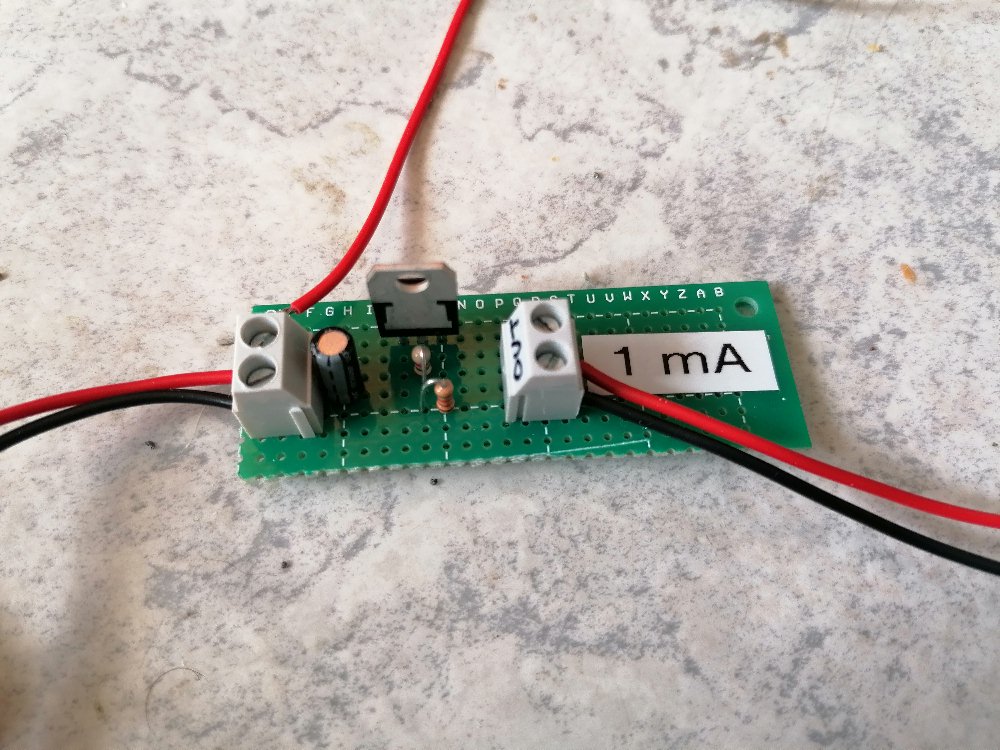

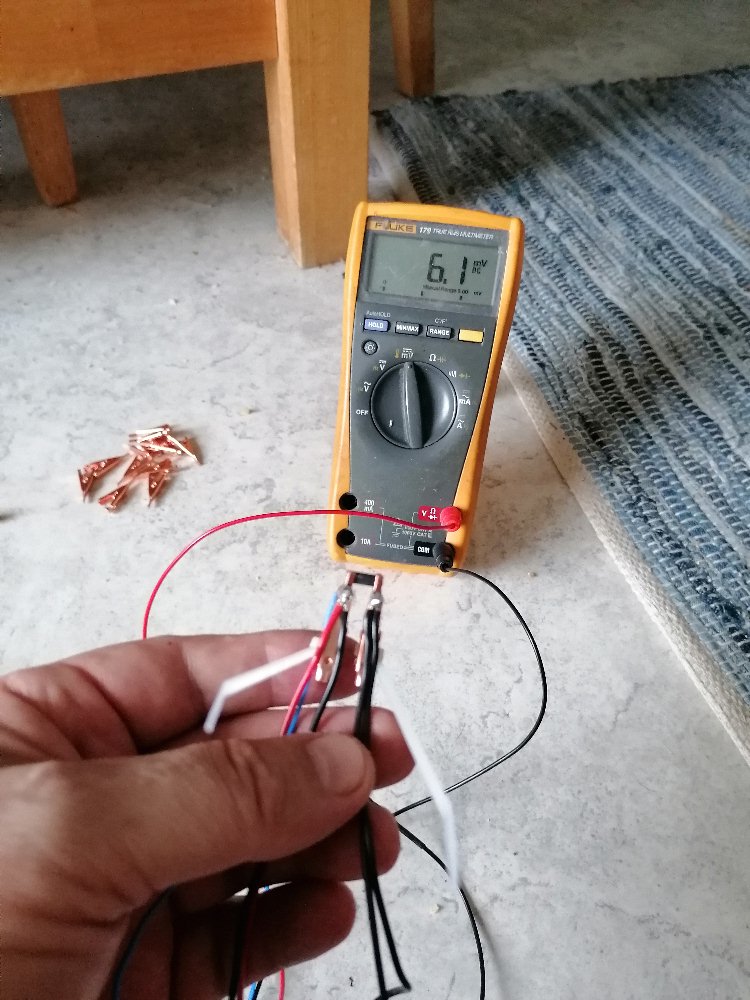

Ich möchte ja den Widerstand R des Supraleiters in Abhängigkeit von der Temperatur T messen. Zur Messung von R verwende ich eine Vierleitermessung. Dabei fließt ein konstanter, gegebener Strom (in meinem Fall 1 mA) durch den Supraleiter und ich messe mit einem Voltmeter den Spannungsabfall U. Daraus folgt dann für den Widerstand R = U / I = U / 1 mA ≡ U · 1000. Der Spannungsabfall in mV entspricht also genau dem Widerstand in Ohm, sprich 1 mV ≡ 1 Ω.

Die Konstantstromquelle realisiere ich mit einem LM317:

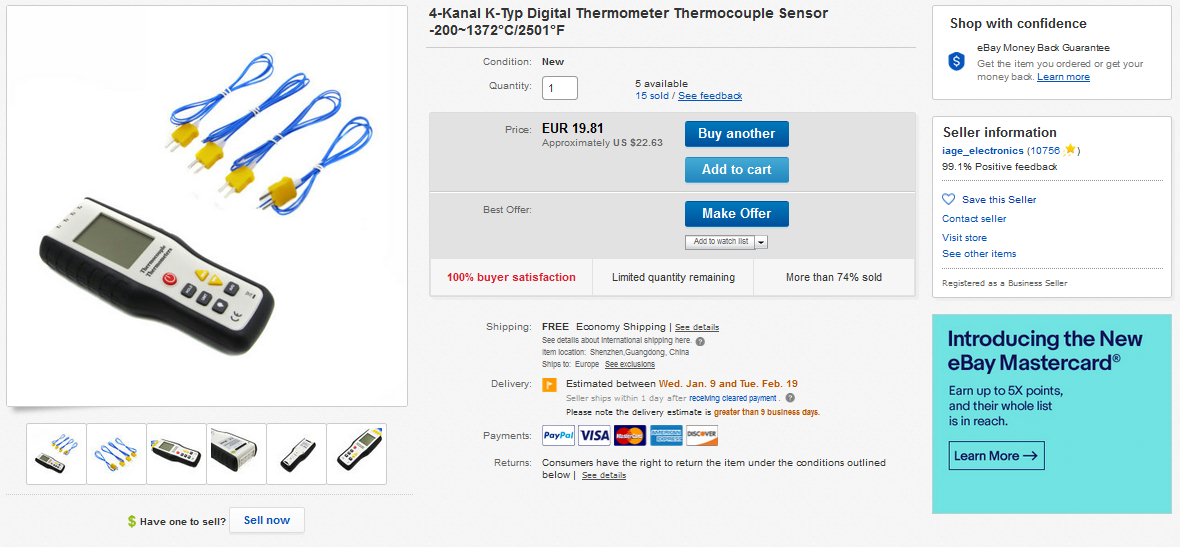

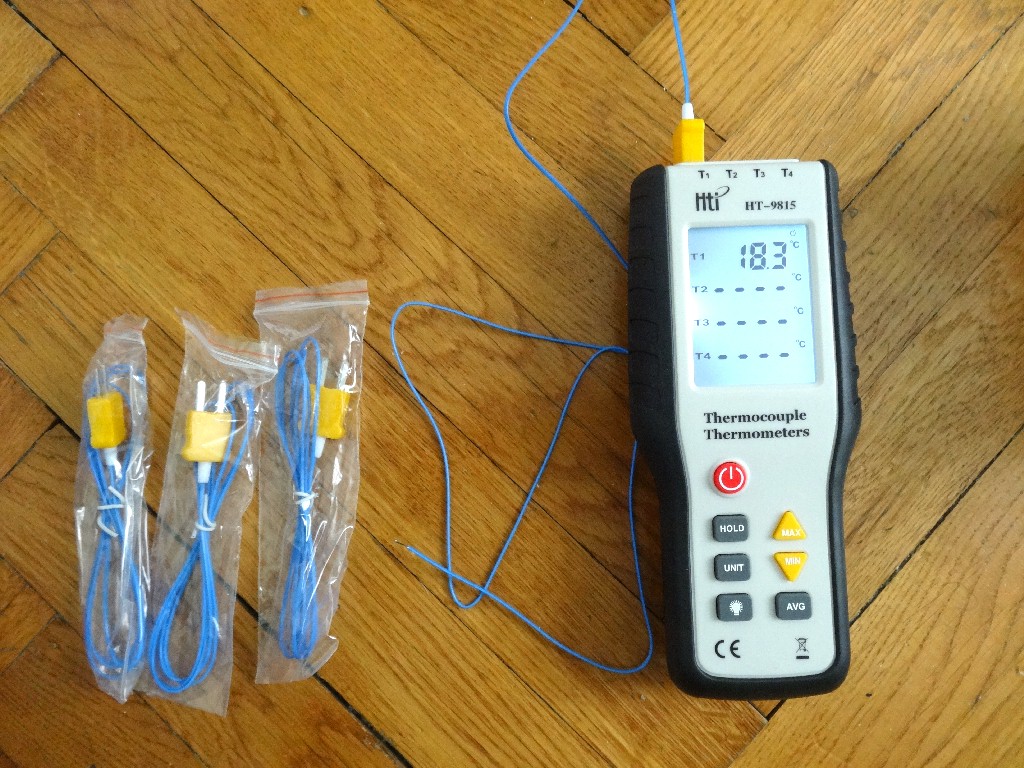

Die Temperatur erfasse ich mit meinem Digitalthermometer, welches laut Beschreibung bis – 200°C messen sollte, mal schauen:

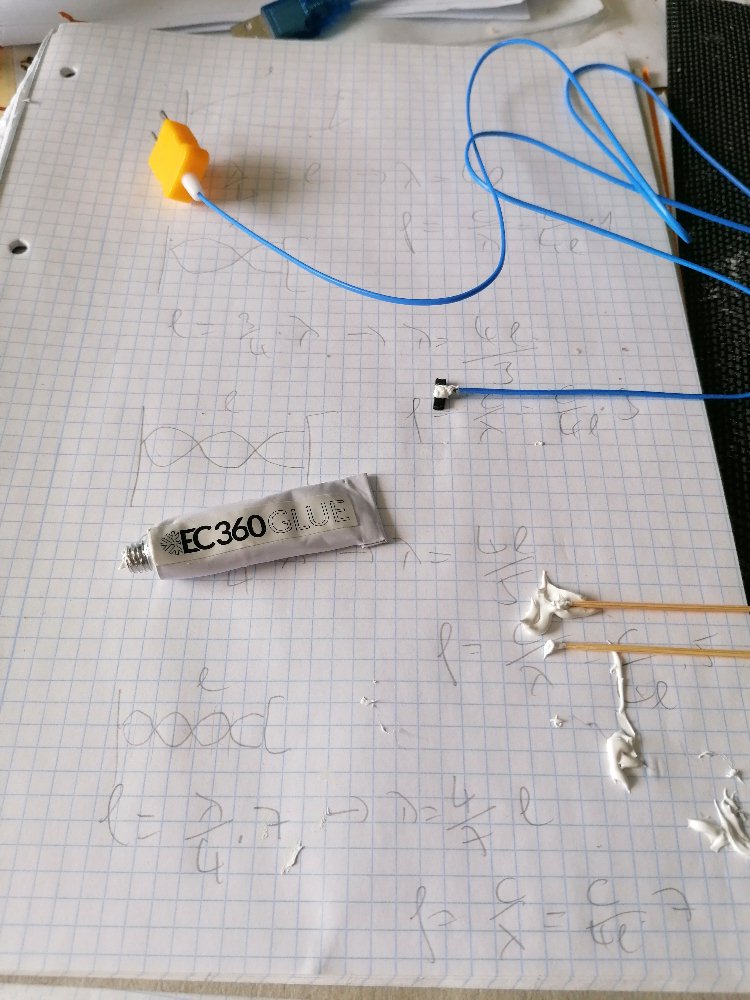

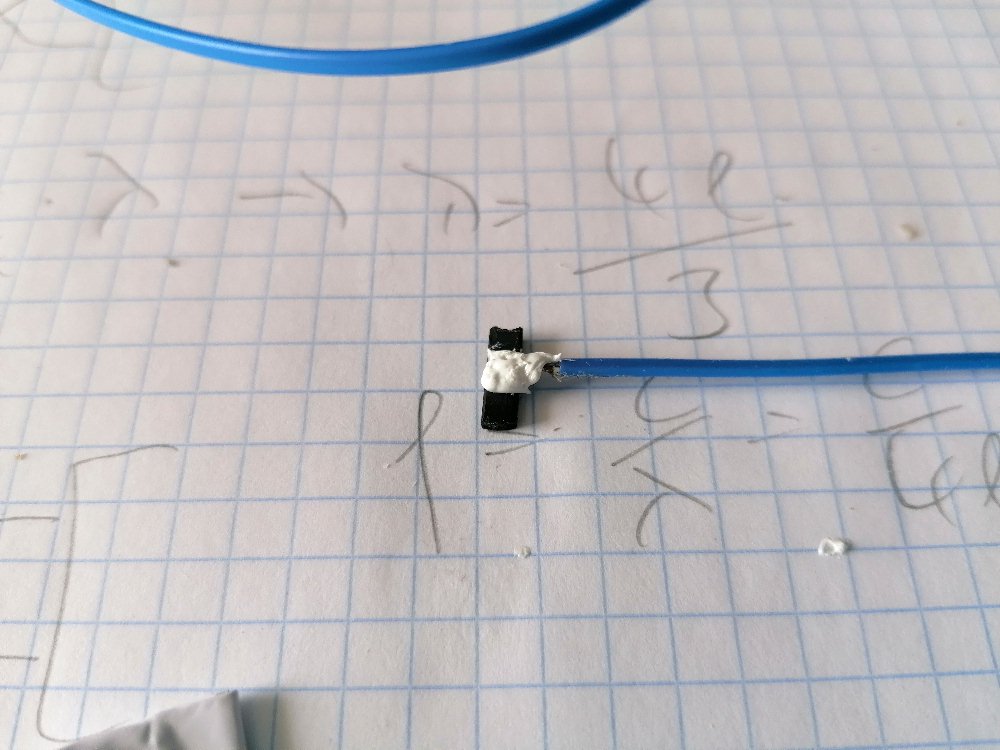

Den Temperatursensor habe ich mit Wärmeleitkleber auf den Supraleiter geklebt:

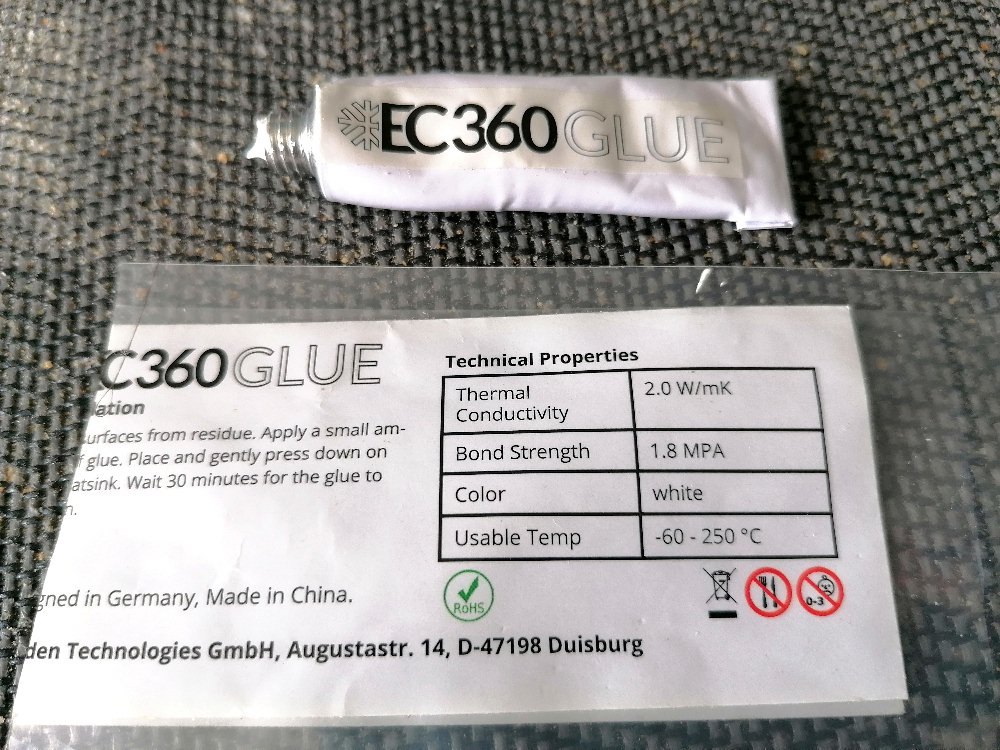

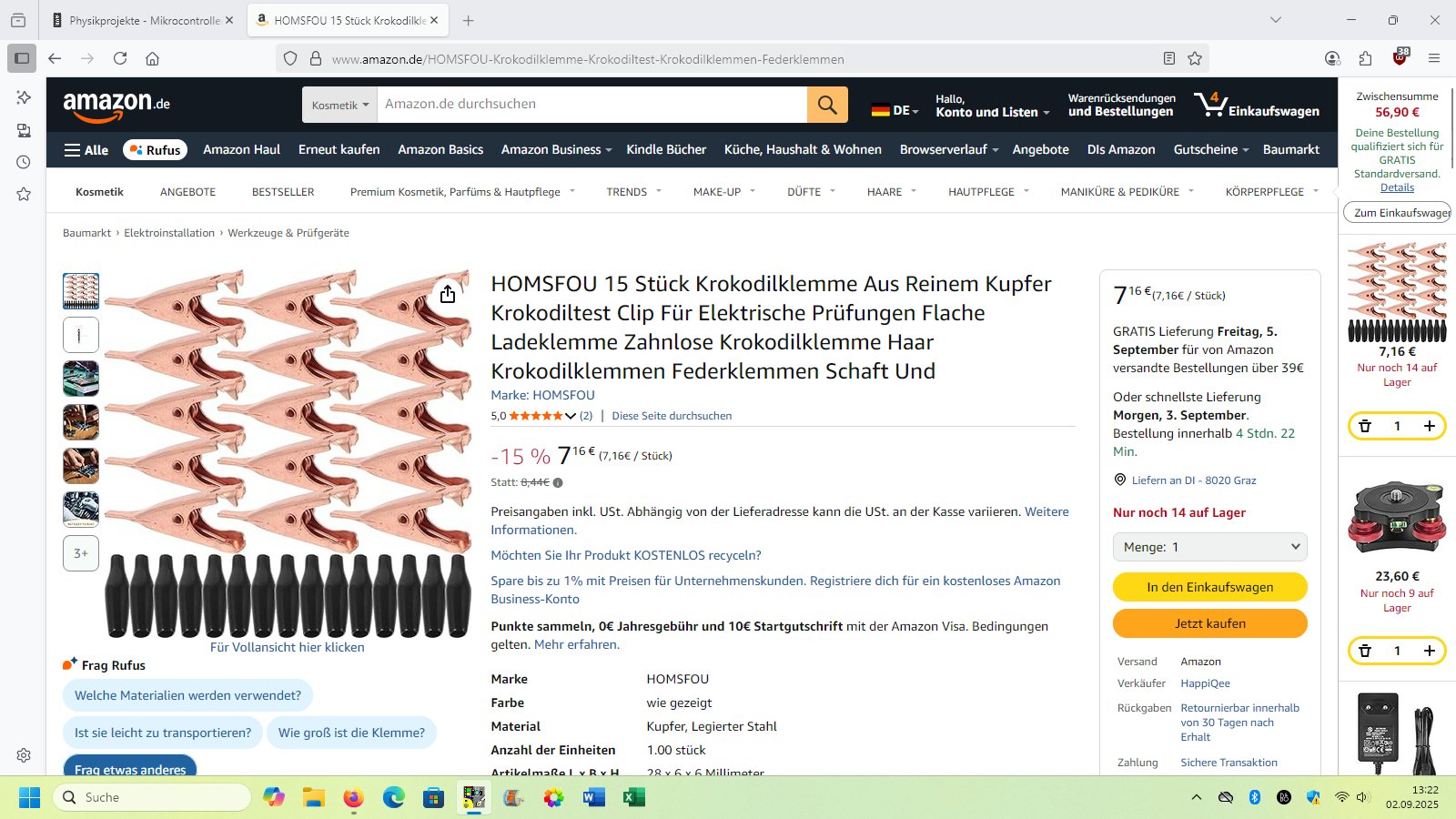

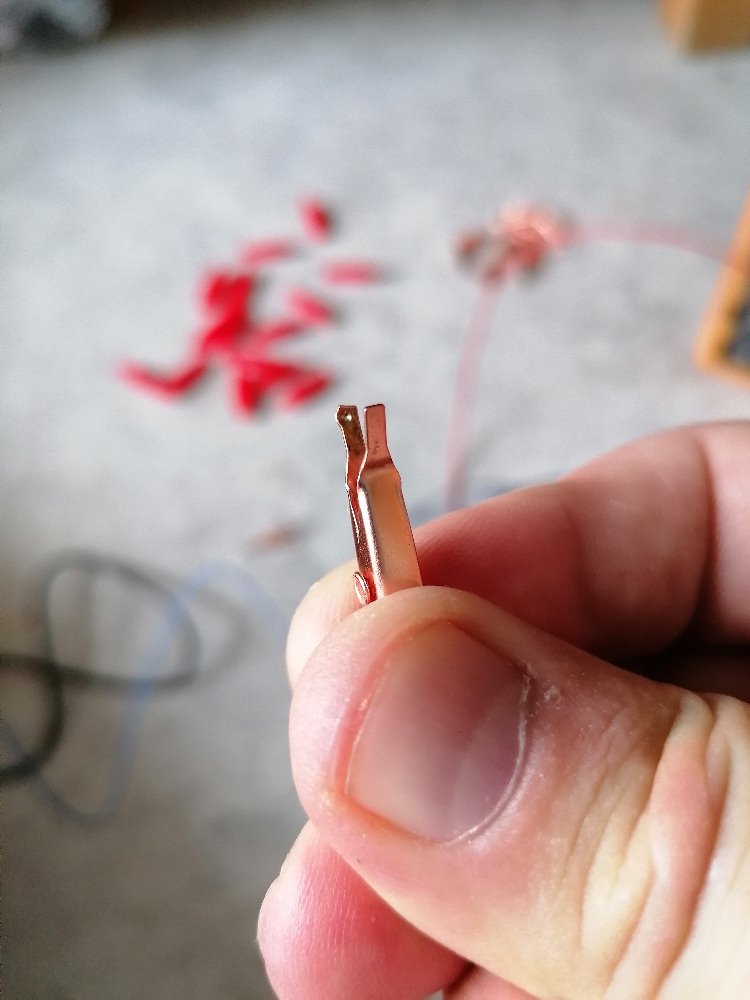

Leider hält der Wärmeleitkleber alles andere als gut auf dem Supraleiter. Zudem ist der zulässige Temperaturbereich des Klebers nur mit –60 °C bis 250 °C angegeben, also wohl auch nicht geeignet für –196 °C. Daher werde ich den Temperaturfühler einfach klemmen und gegen den Supraleiter drücken. Dazu habe ich mir Klemmen aus reinem Kupfer auf Amazon besorgt:

Die Klemmen besitzen wie erwünscht kein Plastik, welches bei den tiefen Temperaturen spröde wird und ggf. bricht:

Damit die Thermocouple-Perle Halt findet und nicht verrutscht, habe ich in die Klemme eine kleine Mulde gestanzt:

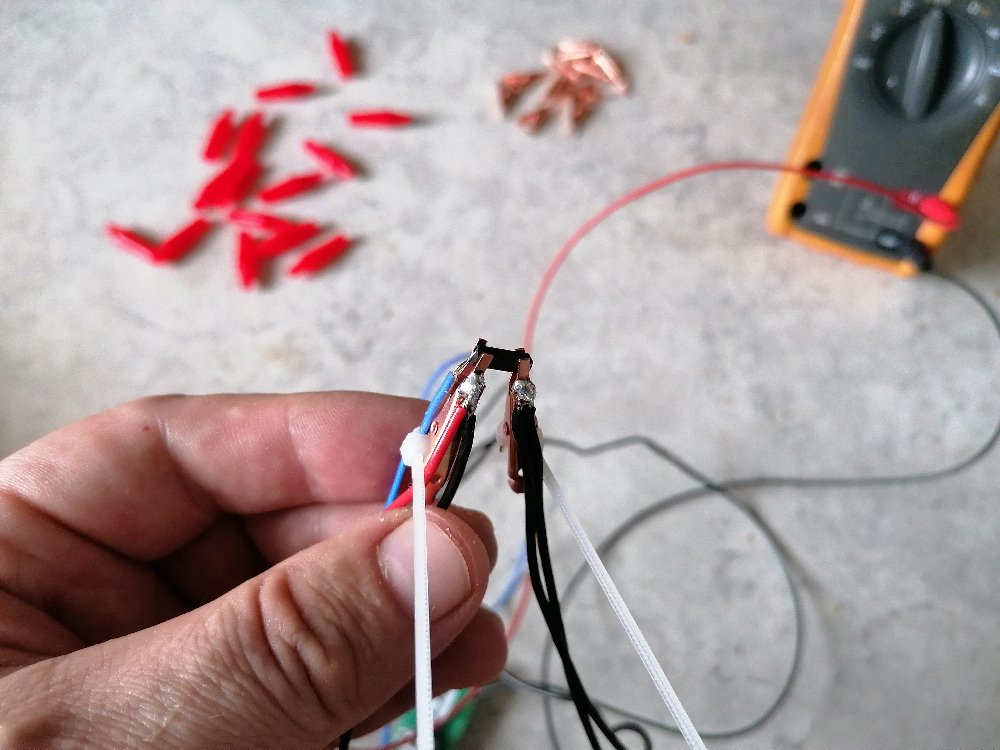

Hier sieht man die Temperaturmessperle in der Mulde:

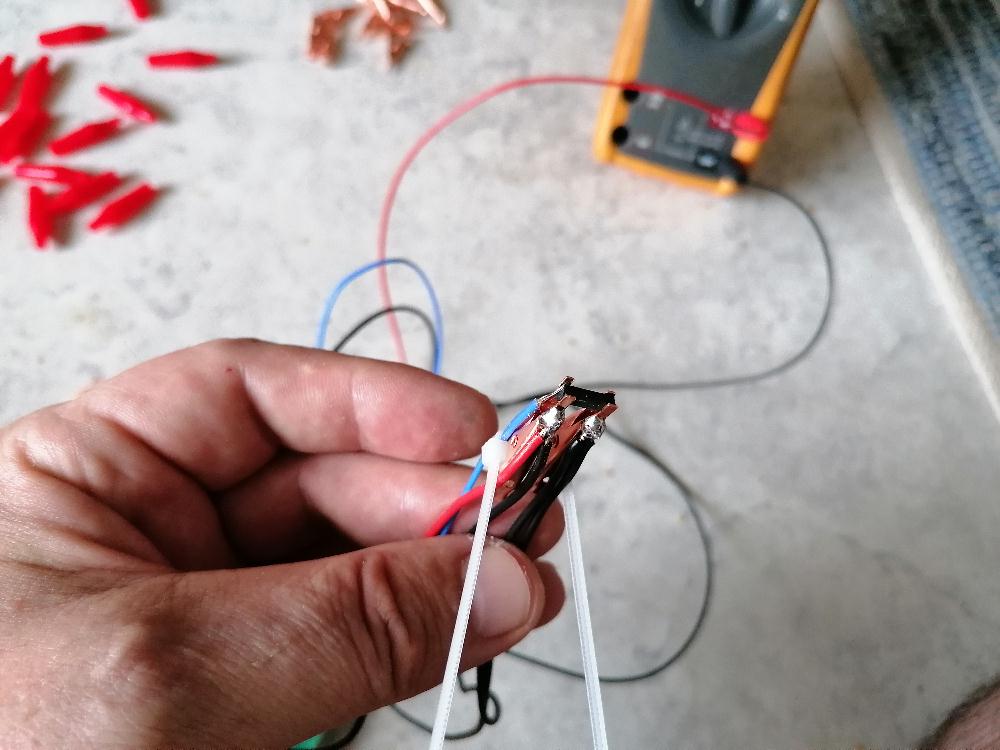

Der fertige Temperatur-Widerstand-Sensor mit dem Supraleiter zwischen den beiden Klemmen:

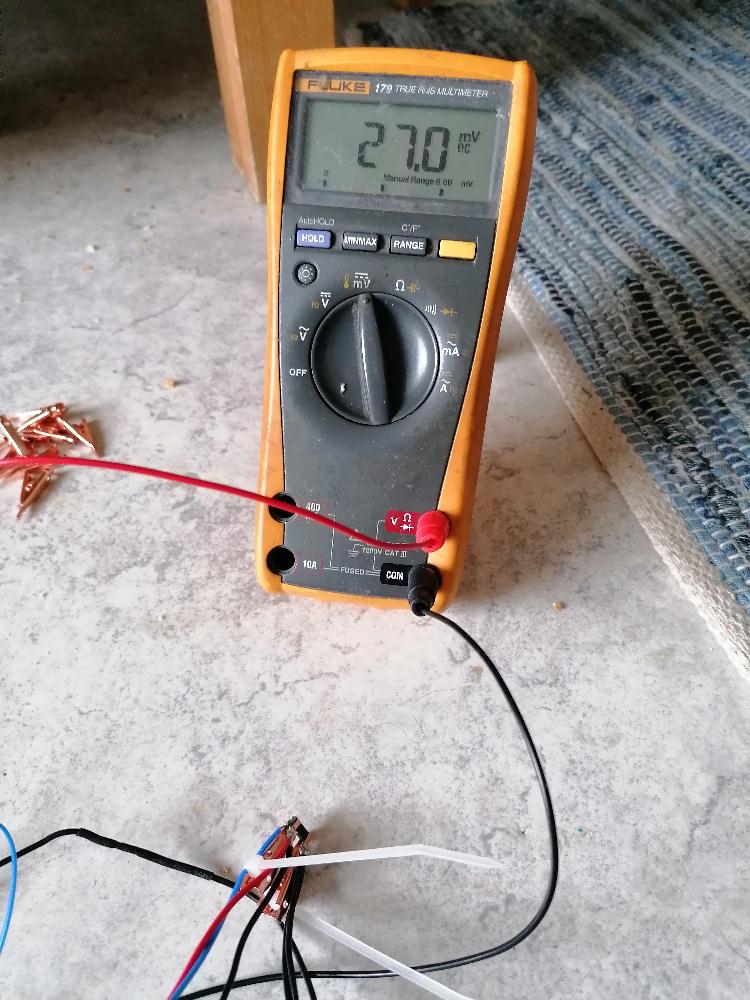

Der Widerstand des Supraleiters schwankt doch ein wenig bei Raumtemperatur, je nachdem wie die Klemmen Kontakt haben. Werte zwischen 6 mV ≡ 6 Ohm und 30 mV ≡ 30 Ohm traten auf:

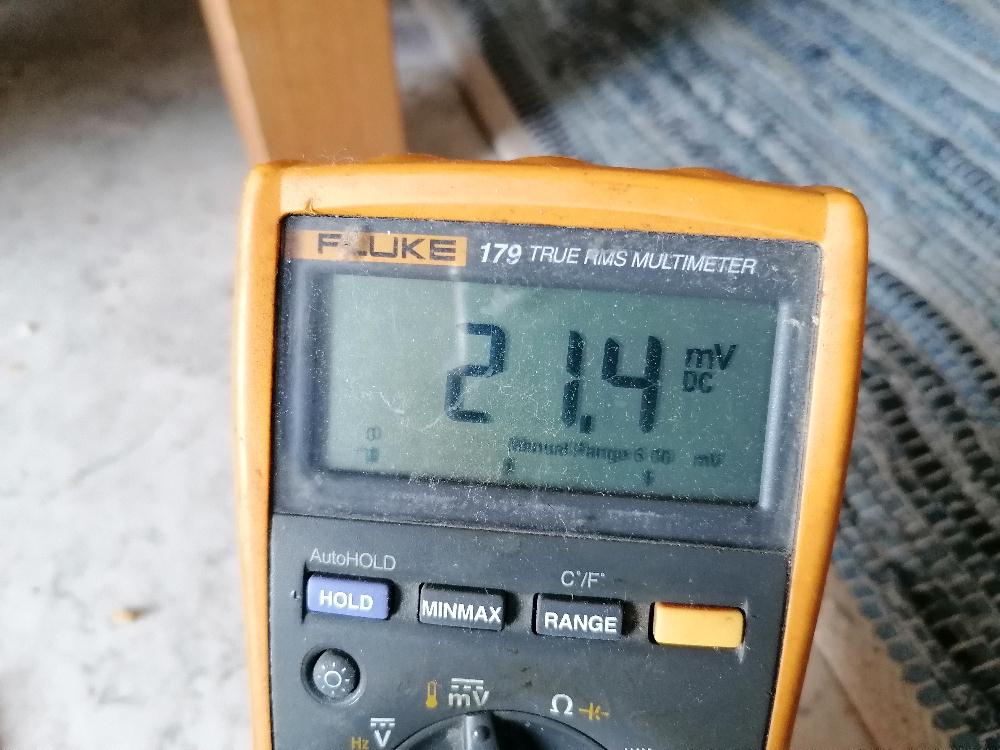

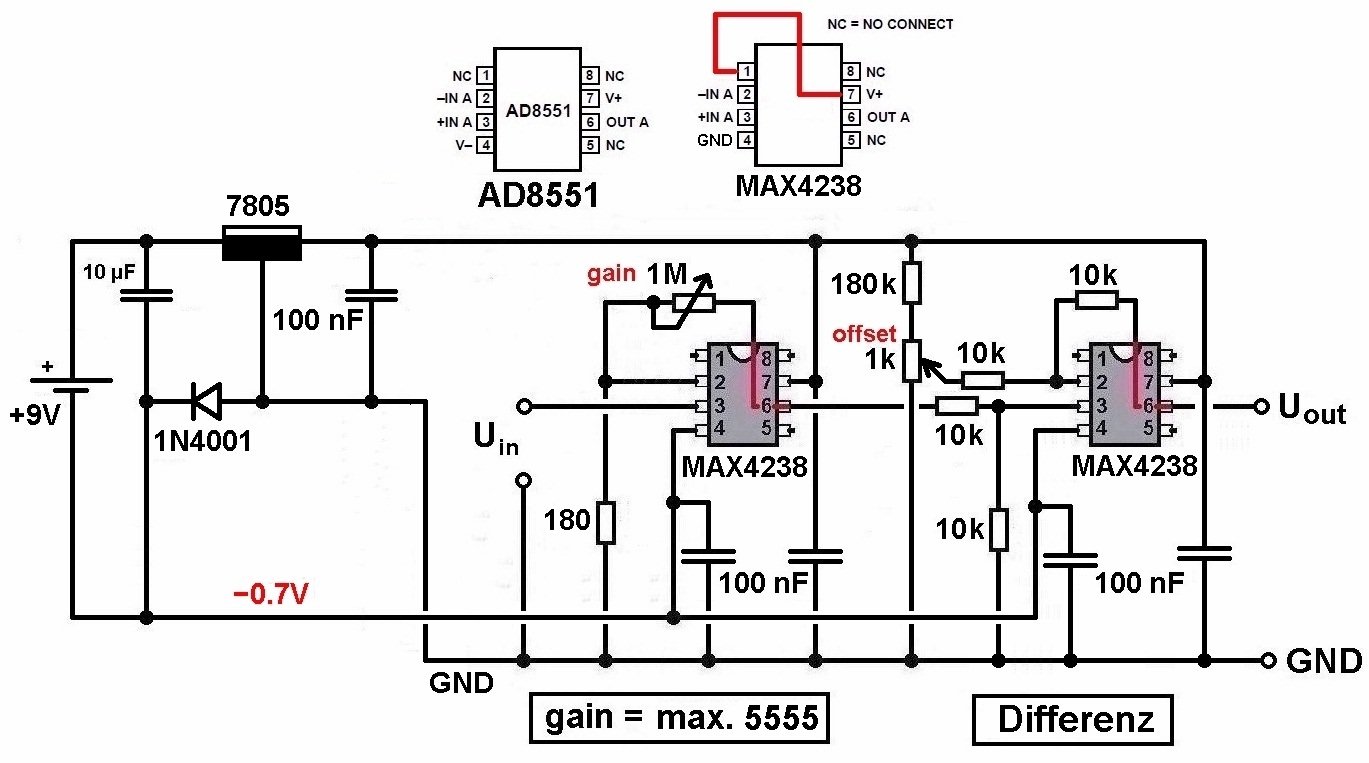

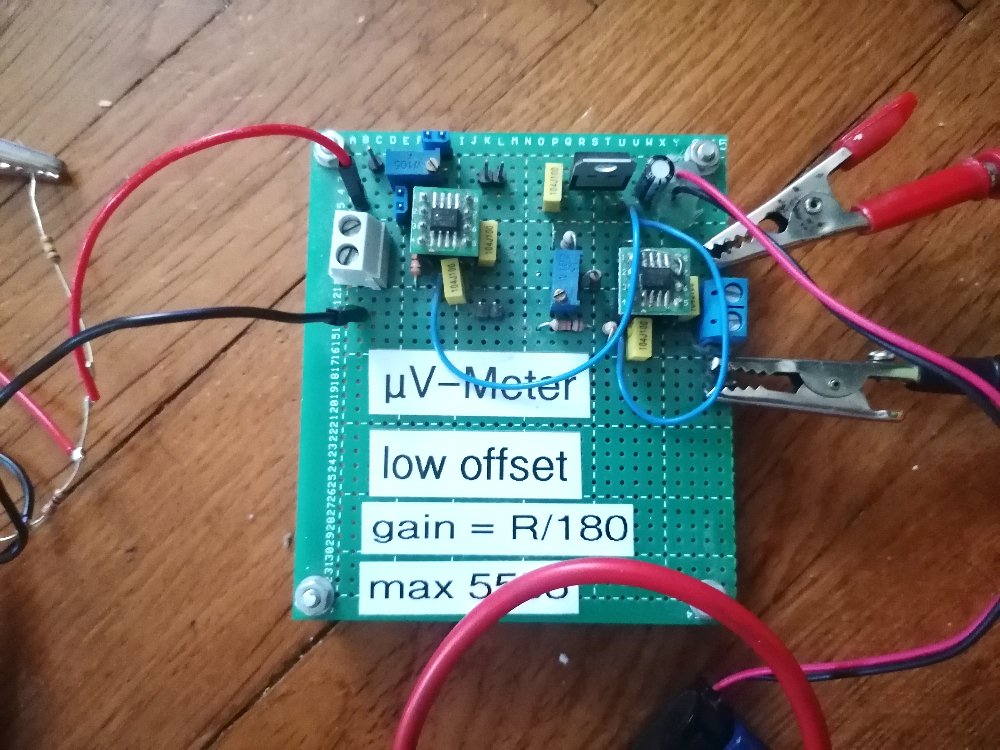

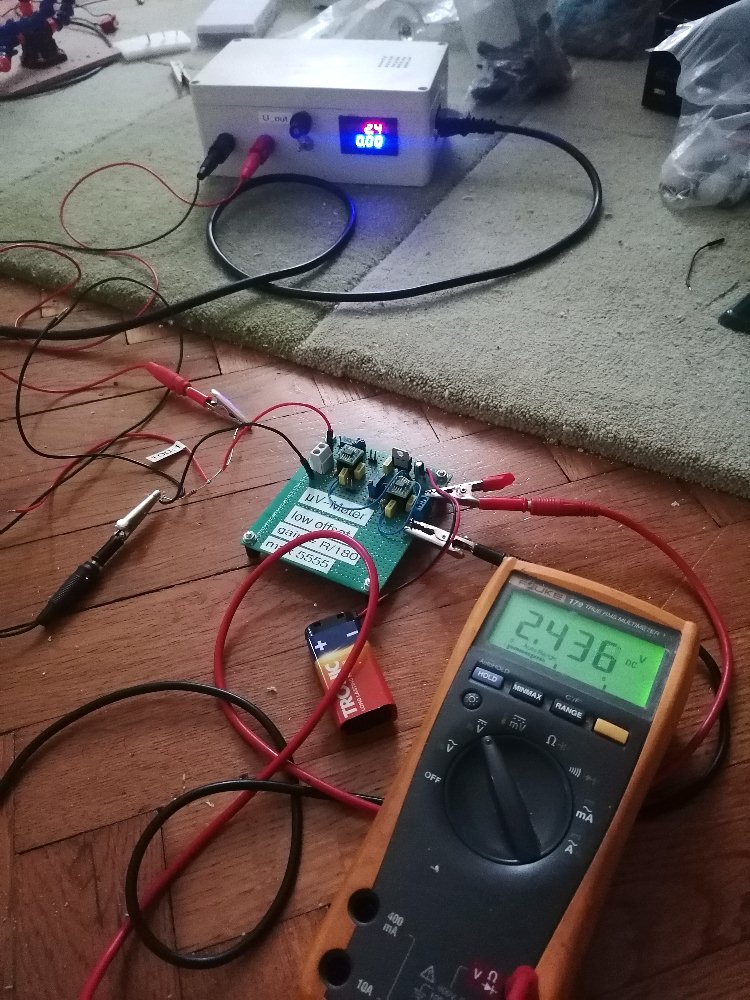

Bei meiner 4-Leiter-Widerstandsmessung gilt ja die Umrechung 1 mV ≡ 1 Ohm. Bei einer Auflösung von 0.1 mV kann ich also Widerstände bis runter zu 0.1 Ohm messen. Das war mir eigentlich zu wenig. Deshalb kommt mein Spannungsverstärker zum Einsatz. Diesen stelle ich auf eine Verstärkung von 100 ein. Damit sollte die Ausgangsspannung bei Raumtemperatur des Supraleiters bei rund 3000 mV liegen.

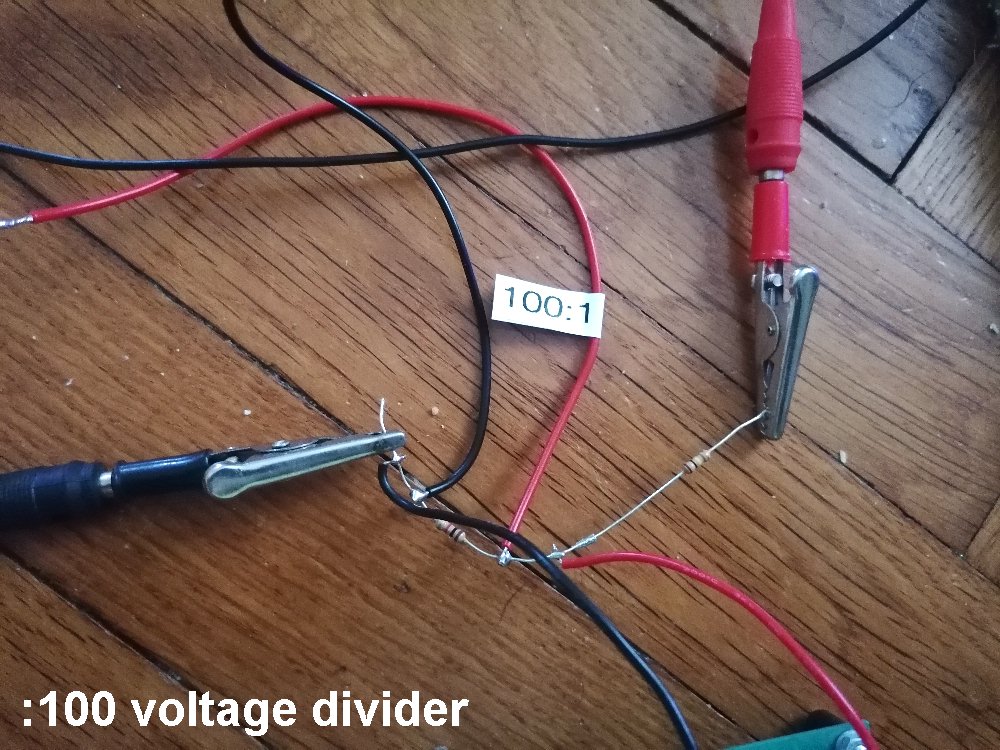

Zum Kalibrieren des Spannungsverstärkers habe ich an dessen Eingang einen 1 : 100 Spannungsteiler geschalten:

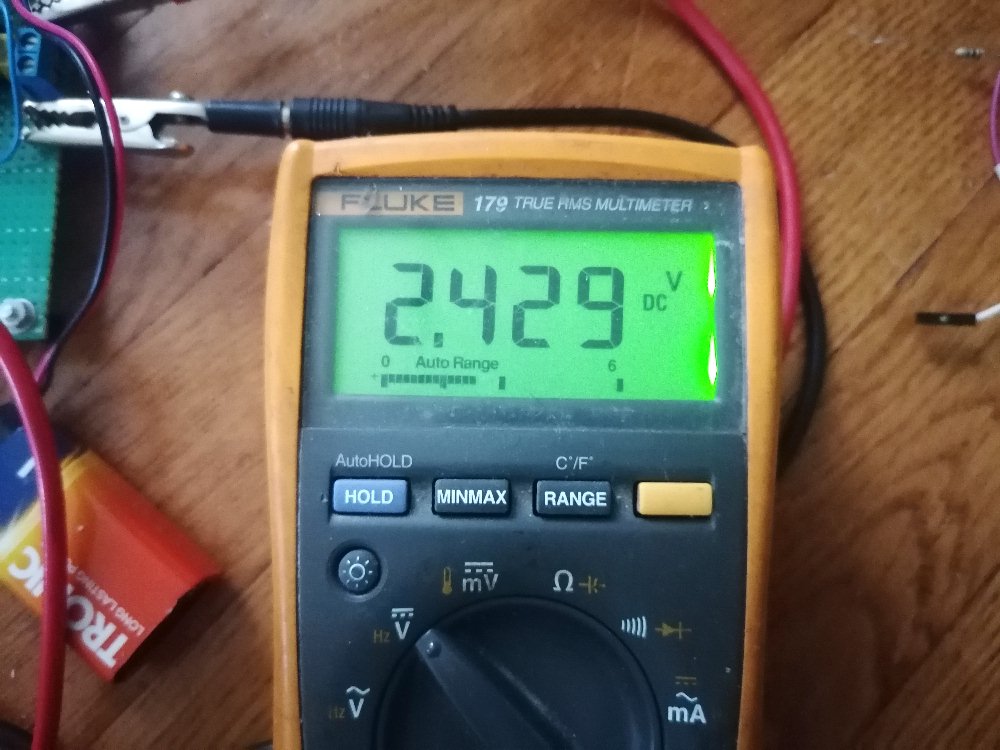

Speise ich den Spannungsteiler mit z.B. 2.4 V, so beträgt die Eingangsspannung am Verstärker 24 mV. Bei einem gain von 100 sollten am Verstärkerausgang wieder 2.4 V zu mesen sein…

Durch die 100-fache Spannungsverstärkung muss ich das Voltmeter allerdings im Volt-Bereich betreiben. Dort hat es eine Auflösung von 1 mV, was ursprünglich einem Widerstand von 1 Ohm entsprach. Durch die 100-fache Verstärkung kann ich jetzt Spannungen bis runter zu 0.01 mV messen. Dies entspricht dann einem Widerstand von 0.01 Ω. Damit bin ich zufrieden…

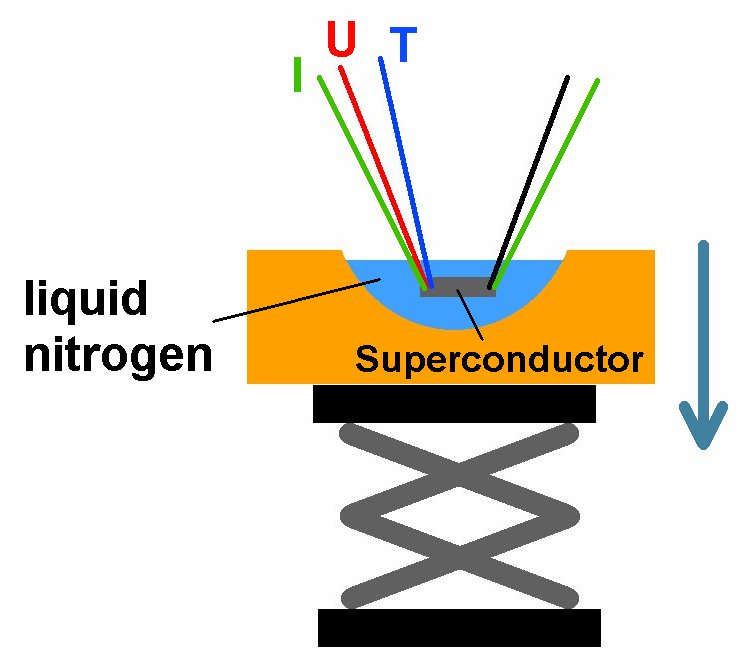

Der Messaufbau wird folgendermaßen aussehen:

Mit einem höhenverstellbaren Stativ werde ich zunächst den Supraleiter in den flüssigen Stickstoff tauchen. Hat dieser eine Temperatur von rund –196 °C, fahre ich das Stativ runter und der Supraleiter befindet sich nicht mehr im Stickstoffsee. Mit der Kamera nehme ich dann die beiden Displays (Temperatur und Spannung) auf. Später werde ich dann das Video Bild für Bild händisch auswerten und die R(T)-Kurve bestimmen.

Der ebay-Verkäufer meines Supraleiters hat auch noch ein 40 cm langes Supraleiterkabel im Angebot. Dieses habe ich mir ebenfalls gekauft, um Levitationsexperimente durchzuführen bzw. die Sprungtemperatur zu ermitteln.

Bildquelle: ebay – muonray

Ich habe den ebay-Verkäufer gefragt, wieviele Lagen Supraleiter-Draht er auf dem Kühlkörper fixiert hat und wie er das gemacht hat (Kleber?). Seine Antwort:

Er hat also eine einzelne Lage Draht verwendet und zum Fixieren den Scotch-Weld Epoxidkleber 2216. Diesen habe ich mir dann auch gleich bestellt, obwohl 30 Euro für einen Epoxykleber schon eine Ansage sind. Spezialkleber sind dann aber noch einmal um etliches teurer…

Für den Levitationsversuch bestellte ich mir noch kleine 4 x 2 mm Neodymmagnete auf aliexpress:

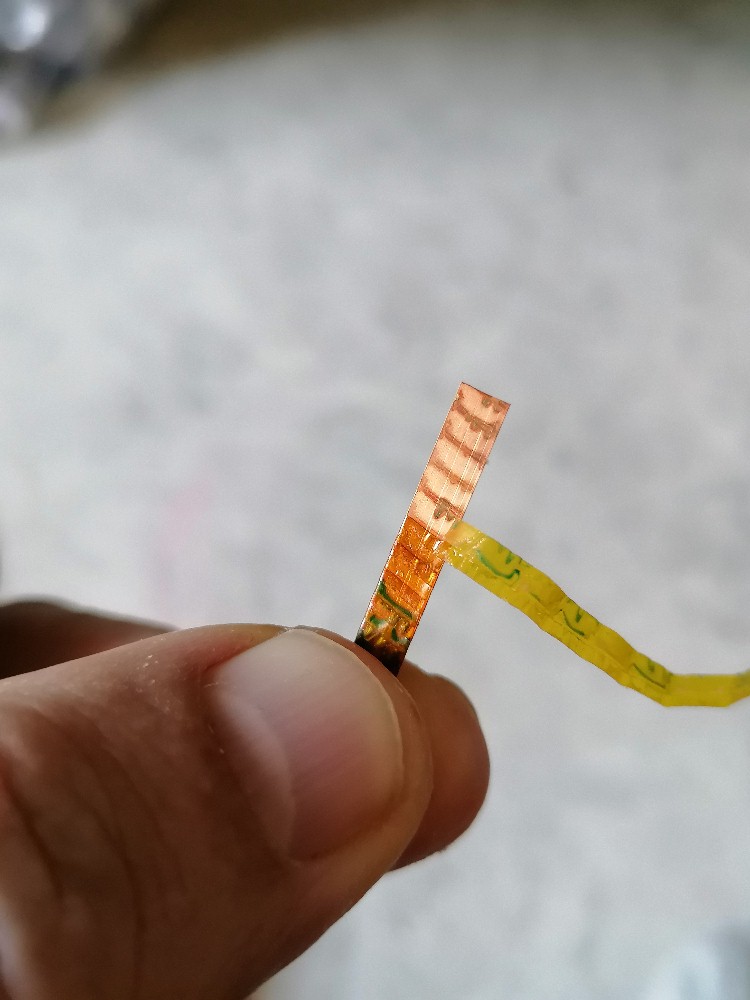

Mittlerweile ist der Supraleiterflachdraht aus Irland eingetroffen:

Die Isolierung lässt sich sehr einfach vom Supraleiter lösen:

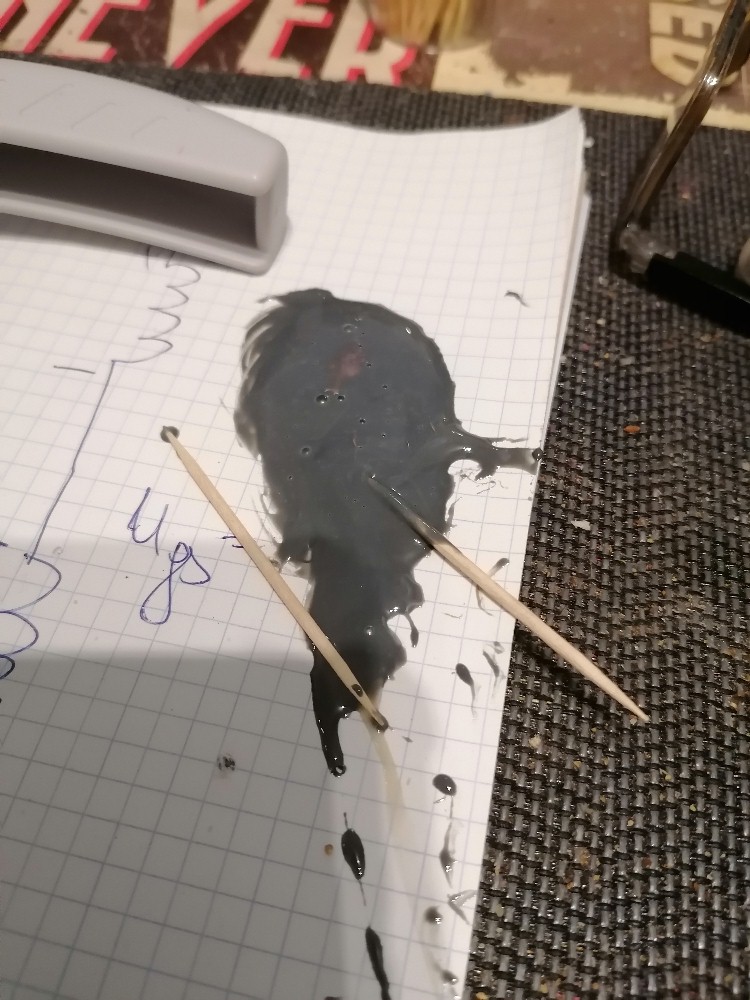

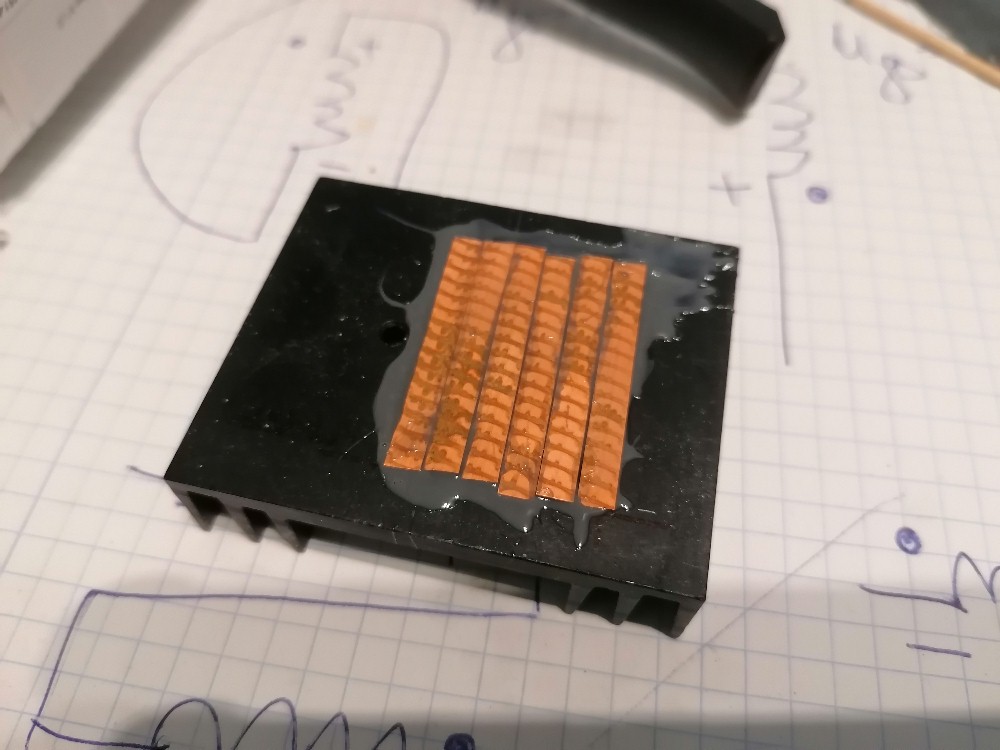

Für den Levitationsversuch habe ich einige Streifen des Supraleiters auf einen kleinen Kühlkörper geklebt. Dazu musste ich mir zuerst eine Kartuschenpresse von Amazon um 10 Euro besorgen:

Ich achtete darauf, dass die Klebeschicht für eine gute Wärme- bzw. Kälteleitung so dünn wie möglich ist:

Wenn es Neuigkeiten gibt, geht es hier weiter…