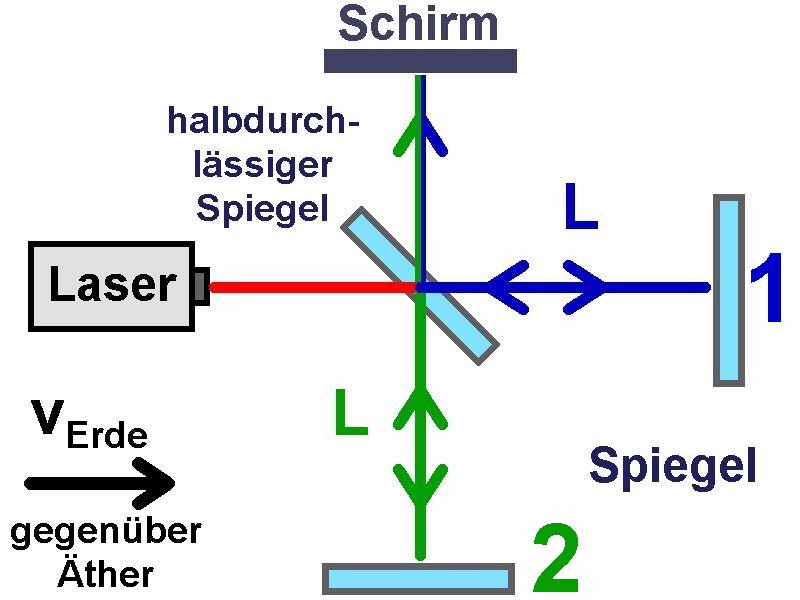

Bildquelle: Wikipedia

Das Michelson-Interferometer wurde nach dem Physiker Albert Michelson (1852–1931) benannt. Es besteht aus einer monochromatischen Lichtquelle (z.B. Laser), einem halbdurchlässigen Spiegel, zwei Oberflächenspiegel, einer Linse und einem Beobachtungsschirm.

Der vom Laser kommende Lichtstrahl wird am halbdurchlässigen Spiegel zu 50% nach oben reflektiert und zu 50% geradeaus durchgelassen. Diese beiden Strahlen treffen dann jeweils auf einen Oberflächenspiegel. Die reflektierten Strahlen treffen wieder auf den halbdurchlässigen Spiegel und verlassen diesen überlagert nach unten. Je nach den beiden Abständen des halbdurchlässigen Spiegels zu den beiden Oberflächenspiegeln besitzen die zwei wiedervereinten Strahlen eine bestimmte Verschiebung. Beträgt der Wegunterschied der beiden Strahlen n · λ, so trifft bei der Wiedervereinigung Wellenberg auf Wellenberg und die beiden Strahlen überlagern sich konstruktiv (= konstruktive Interferenz). Beträgt der Wegunterschied allerdings (2·n + 1) · λ/2, so trifft ein Wellenberg des einen Strahls auf ein Wellental des anderen Strahls. Es kommt zu einer sog. destruktiven Interferenz und die beiden Strahlen löschen sich aus.

Mit einer Linse werden die beiden zusammengeführten Strahlen aufgeweitet, sodass man das Interferenzmuster deutlicher auf dem Schirm erkennen kann. Es besteht aus hellen (konstruktive Interferenz) und dunklen (destruktive Interferenz) Streifen. Sieht man diese, so hat man beim Aufbau alles richtig gemacht.

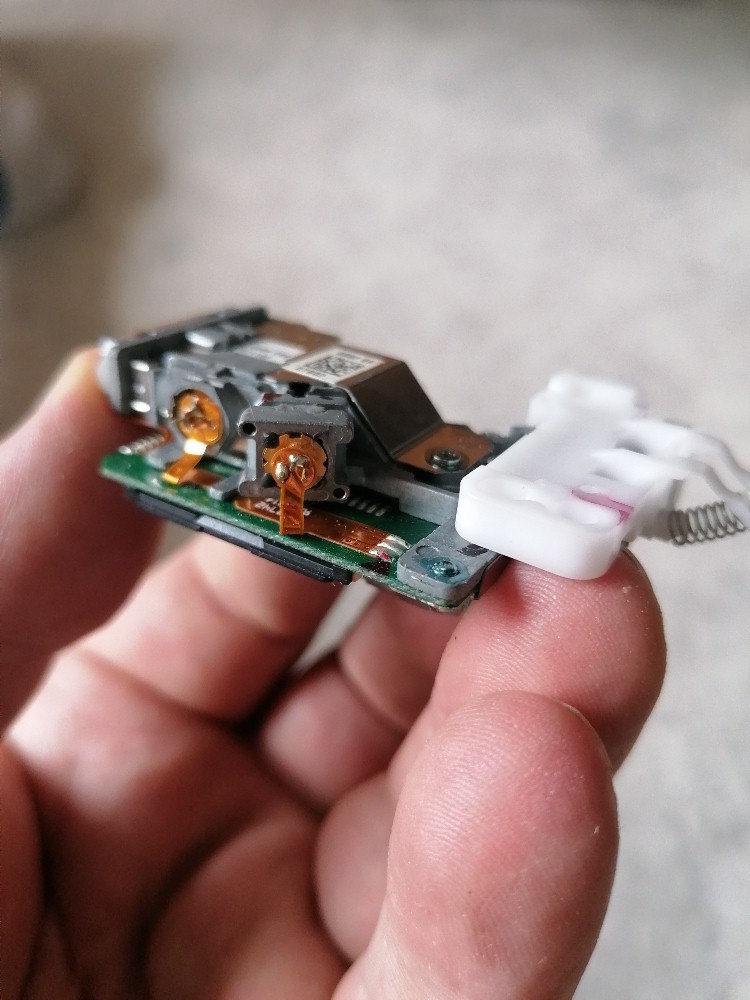

Für die Teile eines solchen Michelson-Interferometers kann man ein altes DVD-Laufwerk schlachten. Darin sind neben der Laserdiode auch der halbdurchlässige Spiegel und die Linse enthalten. Lediglich die beiden Oberflächenspiegel (die reflektierende Schicht muss sich direkt an der Oberfläche befinden und nicht erst wie bei Spiegeln üblich hinter einer dickeren Glasschicht) müssen anderwertig besorgt werden.

Hier kann man sehr gut die beiden Laserdioden (IR und Rot) seitlich erkennen:

Dem DVD-Brenner kann man aber nicht bloß die Laserdioden entnehmen, sondern auch (halbdurchlässige) Spiegel, Linsen und sogar Druckfedern für die Spiegelhalterungen:

Die beiden extrahierten Laserdioden, wobei nur die Rote (λ ≈ 650 nm) benötigt wird:

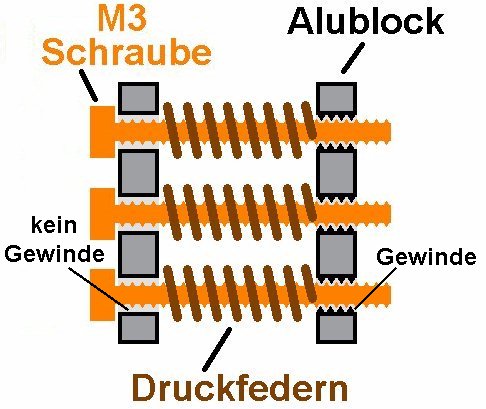

Zum Justieren des Michelson-Interferometers benötigt man sehr fein verstellbare Spiegel. Diese lassen sich aber ebenfalls selbst herstellen. Man benötigt nur einen M3-Gewindeschneider und jeweils 2 Aluplatten, 3 Stück M3-Schrauben und 3 Stück Druckfedern pro verstellbaren Spiegel.

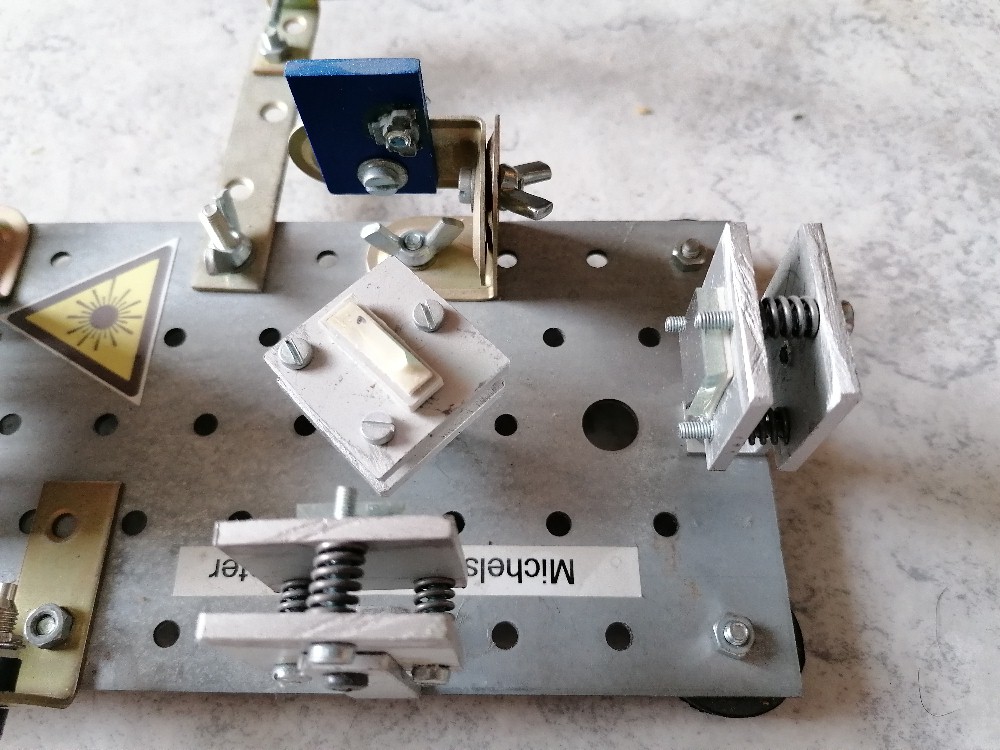

Das Michelson-Interferometer in Betrieb:

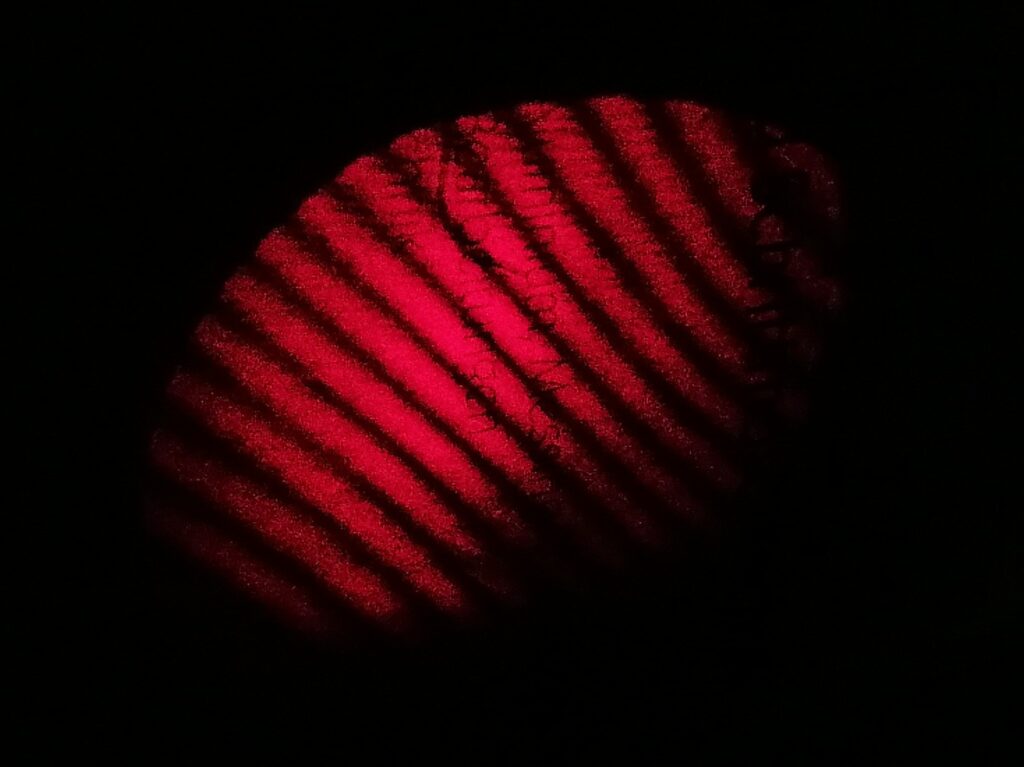

Deutlich erkennt man das Interferenzmuster auf dem Schirm, welches schon auf den leichtesten Druck eines Fingers gegen einen der beiden Spiegelhalterungen reagiert:

Das Michelson-Interferometer hat große Bedeutung erlangt bei der Entwicklung der speziellen Relativitätstheorie. Bis etwa zum Jahr 1900 ging man davon aus, dass Licht zur Ausbreitung ein eigenes Trägermedium, den sog. Äther benötigt. Dieser erfüllt so vermutet das ganze Universum und ruht. Licht bewegt sich mit der Geschwindigkeit c im Äther aus. Wenn sich nun die Erde relativ zum Äther mit der Geschwindigkeit v bewegt, so besitzt das Licht von der Erde aus gesehen je nach Ausbreitungsrichtung eine unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit. In Richtung unserer Bewegung besitzt Licht dann nur die Geschwindigkeit c – v (entfernt sich von der Erde) bzw. c + v (kommt auf uns zu). Im rechten Winkel zur Erdbewegung besitzt Licht hingegen die Geschwindigkeit √(c² – v²). Als Analogon stellen wir uns einen Schwimmer mit der Geschwindigkeit c vor, der sich in einem Fluss bewegt, der wiederum die Fließgeschwindigkeit v relativ zum Ufer besitzt. Dann kommt es zu folgenden scheinbaren Geschwindigkeiten vom Ufer aus betrachtet:

Wenn man nun ein Michelson-Interferometer auf der Erde aufbaut und dieses sich mit der Erde im Äther mit der Geschwindigkeit v bewegt, so müsste sich das Licht in den beiden aufgespaltenen Strahlen des Interferometers unterschiedlich schnell bewegen und sich deshalb bei gleich langen Schenkeln mit einer bestimmten Verschiebung wiedervereinigen. Jetzt ist es aber nahezu unmöglich, für exakt gleich lange Schenkel zu sorgen, denn wie gesagt ein Unterschied in der Länge von lediglich λ/4 würde eine konstruktive Interferenz in eine destruktive Interferenz umwandeln.

Nun hatten aber die Physiker Albert Michelson (1852-1931) und Edward Morley (1838-1923) einen genialen Einfall: Sie sorgten nicht dafür, dass beide Schenkel des Interferometers gleich lang sind, sondern drehten den gesamten Aufbau vorsichtig um 90°. Auf diese Weise müsste, falls die Äthertheorie richtig war, der “schnelle Schenkel” zum “langsamen Schenkel” werden und umgekehrt. Aufgrunddessen müsste sich beim Drehen das Interferenzmuster verschieben. Aber es tat sich nichts!

Anmerkung: Diese Drehung musste natürlich extrem erschütterungsfrei erfolgen. Daher schwamm das gesamte Interferometer in Quecksilber. Auf diese Weise konnte vermieden werden, dass sich das Interferenzmuster nur aufgrund der Erschütterungen bereits ändert!

Um auszuschließen, dass sich die Erde zum Zeitpunkt des Experiments gerade durch Zufall in Ruhe zum Äther befand, wurde das Experiment während eines Jahres mehrmals wiederholt. Durch die Bewegung der Erde um die Sonne müsste dann die Erde eine Geschwindigkeit relativ zum Äther aufweisen.

Dieses experimentelle Resultat hatte für die spezielle Relativitätstheorie weitreichende Konsequenzen. Licht breitet sich also ungeachtet der Bewegung des Beobachters immer mit der Lichtgeschwindigkeit c aus. Laufen wir dem Licht hinterher oder bewegen wir uns in der Gegenrichtung weg macht keinen Unterschied!

Betrachten wir zum Abschluss zwei Koordinatensysteme (x,y,z) bzw. (x’,y’,z’). Das gestrichene Koordinatensystem bewege sich mit der Geschwindigkeit v nach rechts. Zum Zeitpunkt t = 0 befinden sich die beiden Ursprünge der Koordinatensysteme an derselben Stelle. Zudem wird zum Zeitpunkt t = 0 ein Lichtblitz am Ort der beiden Koordinatenursprünge gezündet. Nach einer Zeit t hat nun ein bestimmter Teil der Lichtfront für den Beobachter im ungestrichenen Koordinatensystem den Weg r = c · t zurückgelegt. Für den Beobachter im gestrichenen Koordinatensystem hat derselbe Teil der Lichtfront den Weg r’ = c · t’ zurückgelegt. Beide Strecken r und r’ sind augenscheinlich verschieden. Beide messen aber dieselbe Lichtgeschwindigkeit c! Daher bleibt als Konsequenz nur übrig, dass sich die Zeiten t und t’ unterscheiden. Dies führt zur sog. Zeitdilatation durch Bewegung bzw. etwas salopp formuliert zur Aussage “Bewegte Uhren gehen langsamer”. Dies ist eine der zentralen Aussagen der speziellen Relativitätstheorie.

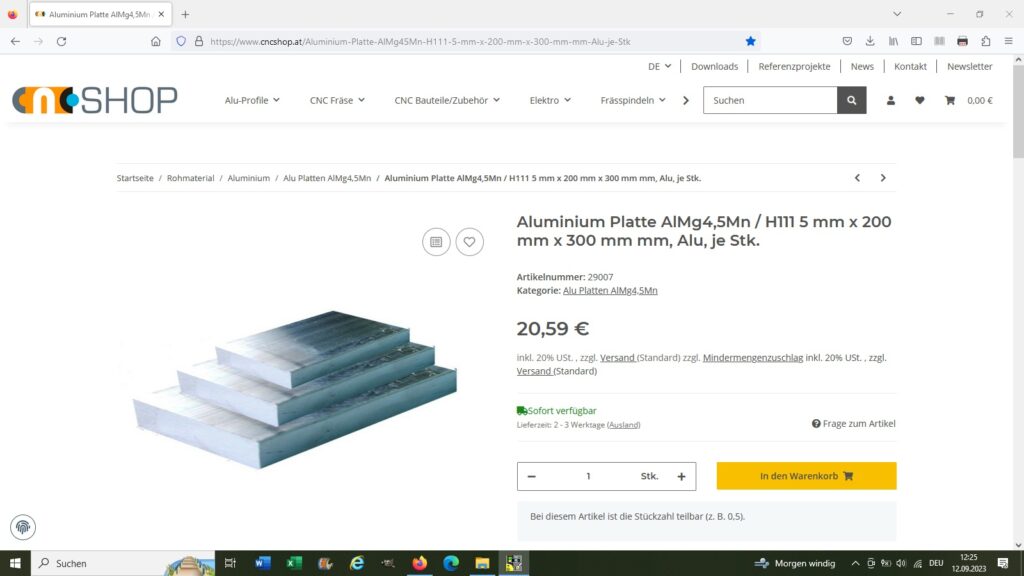

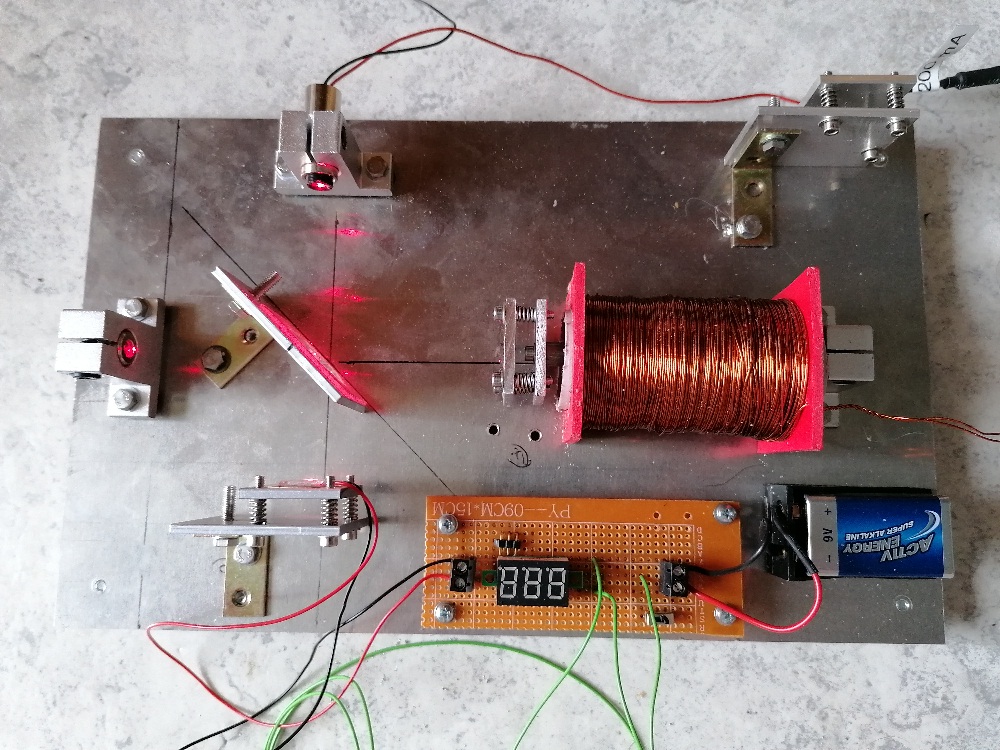

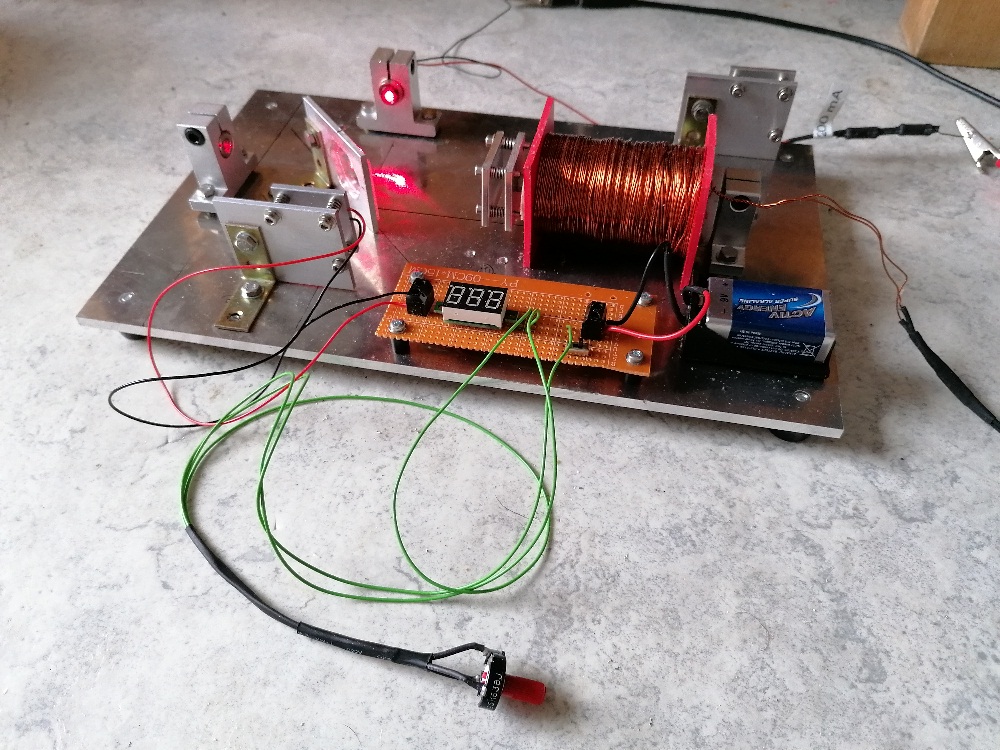

Beim Blättern im PHYWE-Katalog bin ich auf den Versuch Magnetostriktion mit einem Michelson-Interferometer gestoßen (https://www.phywe.de/physik/licht-und-optik/beugung-und-interferenz/magnetostriktion-mit-dem-michelson-interferometer_27239_29252/). Diesen möchte ich auch umsetzen, aber deutlich günstiger. Da mein altes Michelson-Interferometer keinen Platz für den Magnetostriktionsaufbau bietet, muss ich ein neues basteln. Als Grundplatte habe ich eine 5 mm starke Aluminiumplatte mit den Abmessungen 20 x 30 cm gewählt.

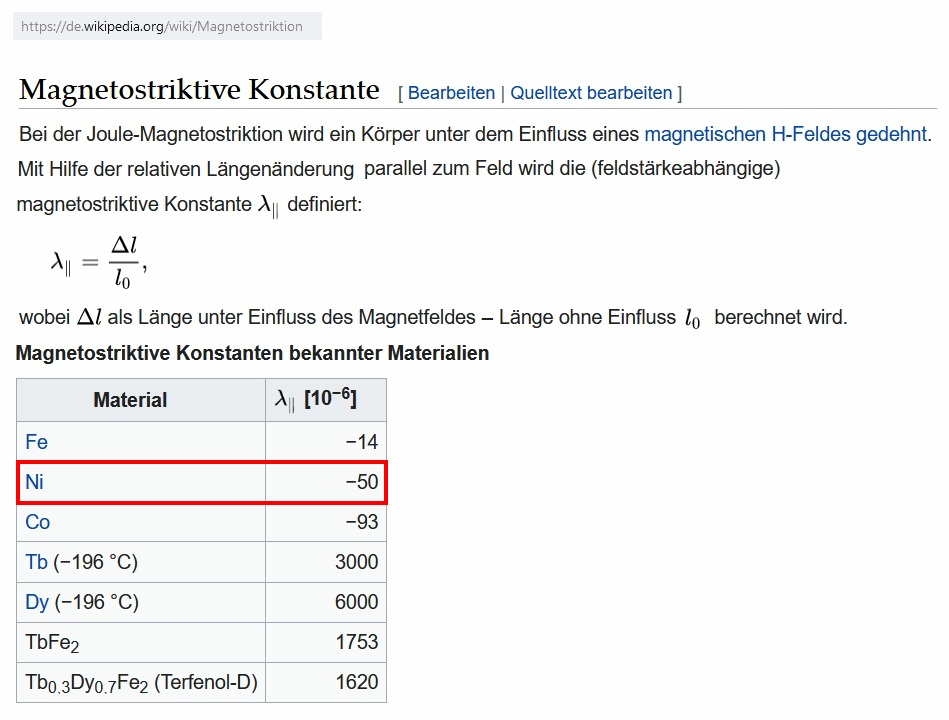

Zur Magnetostriktion: Gibt man ein ferromagnetisches Metall in ein Magnetfeld H, so ändert sich dessen Länge.

Link: https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetostriktion

Die Längenänderung wird durch den Magnetostriktionskoeffizienten ΔL/L0 ausgedrückt. Dieser hängt aber zunächst noch von der Magnetfeldstärke H ab. Ab einer bestimmten Magnetfeldstärke bleibt die Längenänderung aber konstant. Dieser Wert wird dann in den Tabellen angegeben!

Quelle: Wikipedia

Quelle: https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Magnetostriction

Für Nickel beträgt der Magnetostriktionskoeffizient ca. –40 bis –50·10^ –6 ab einem Magnetfeld von ca. 750 Oersted (= 60000 A/m), es kommt also durch das Minuszeichen zu einen Längenabnahme im Magnetfeld. Habe ich etwa einen Nickelstab von 10 cm Länge und bringe ihn in ein Magnetfeld von mehr als 60000 A/m, so ergibt sich für die Längenabnahme:

Hält der Nickelstab einen der beiden Spiegel des Michelson-Interferometers, so müsste diese Längenänderung leicht zu erfassen sein. Ein Wechsel von konstruktiver zu destruktiver Interferenz entspricht ja beim Michelson-Interferometer einer Positionsänderung von λ/4 eines der beiden Spiegel. Bei Verwendung eines roten Lasers mit λ = 640 nm können also Wegänderungen von 160 nm erfasst werden. Da bin ich mit den 5 µm = 5000 nm durch die Magnetostriktion weit darüber…

Die Aluteile für das Michelson-Interferometer habe ich hier bestellt: https://www.cncshop.at/Aluminium-Platte-AlMg45Mn-H111-5-mm-x-200-mm-x-300-mm-mm-Alu-je-Stk

Die Oberflächenspiegel und den halbdurchlässigen Spiegel kann man bei PGI-Skarabäus ordern: https://pgi-shop.de/astromedia/lenses-mirrors-foils/mirror/

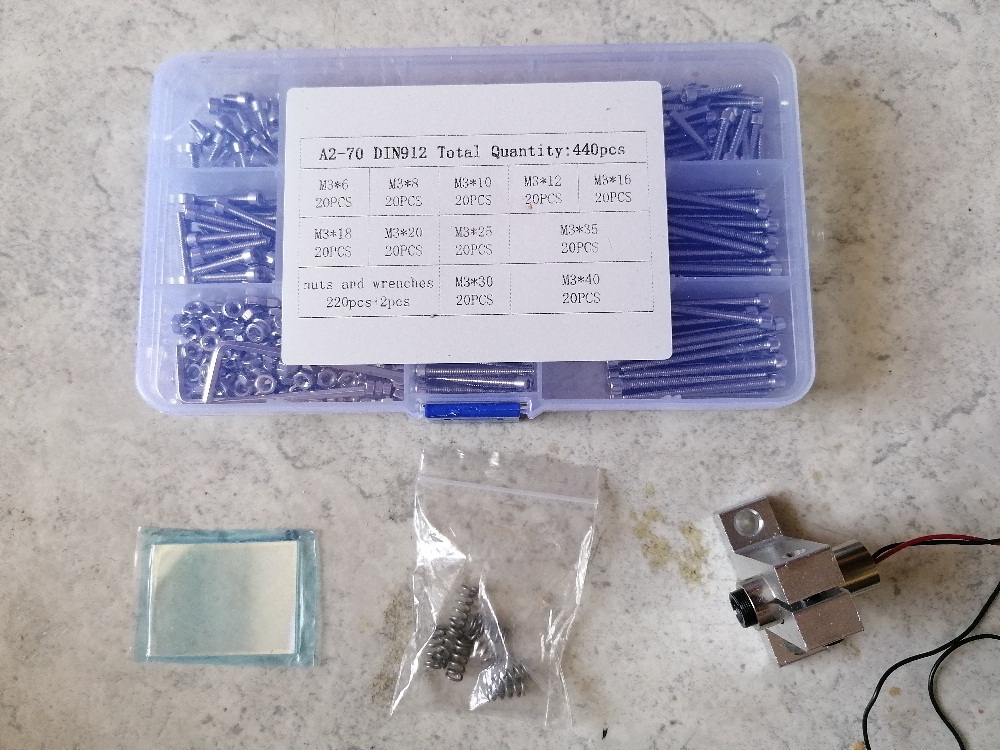

Als Laser verwende ich einen roten 100 mW Diodenlaser. Damit habe ich dann keine Probleme mit der Helligkeit der Interferenzringe. Die Druckfedern habe ich zusammen mit M3 Schrauben bei Amazon gekauft (https://www.amazon.de/dp/B097RH9WZH). Bei der Begutachtung der Bauteile hatte ich wieder einmal tatkräftige Unterstützung von shady, dem Hund meiner Tochter 😉

Hier der halbdurchlässige Spiegel mit T = 50%:

Die für M3 Schrauben passenden Druckfedern:

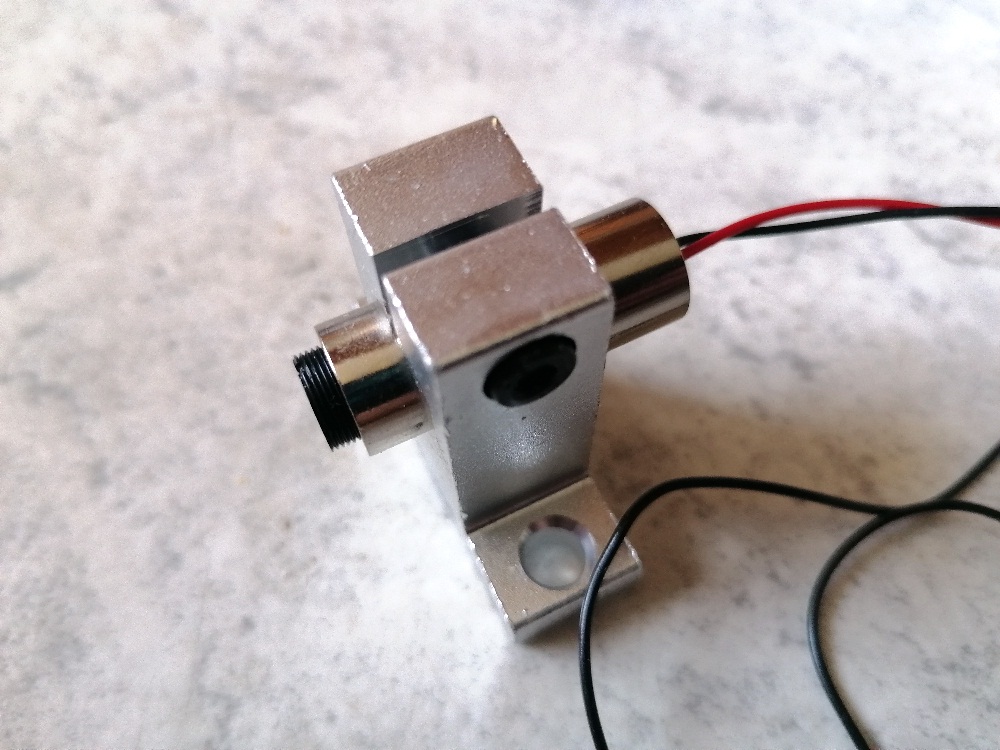

Der 100 mW Laser bereits in seiner Halterung:

Den 100 mm langen und 8 mm dicken Nickelstab gibt es günstig hier: https://www.tifoo.de/nickelstabanode-oe-8-mm

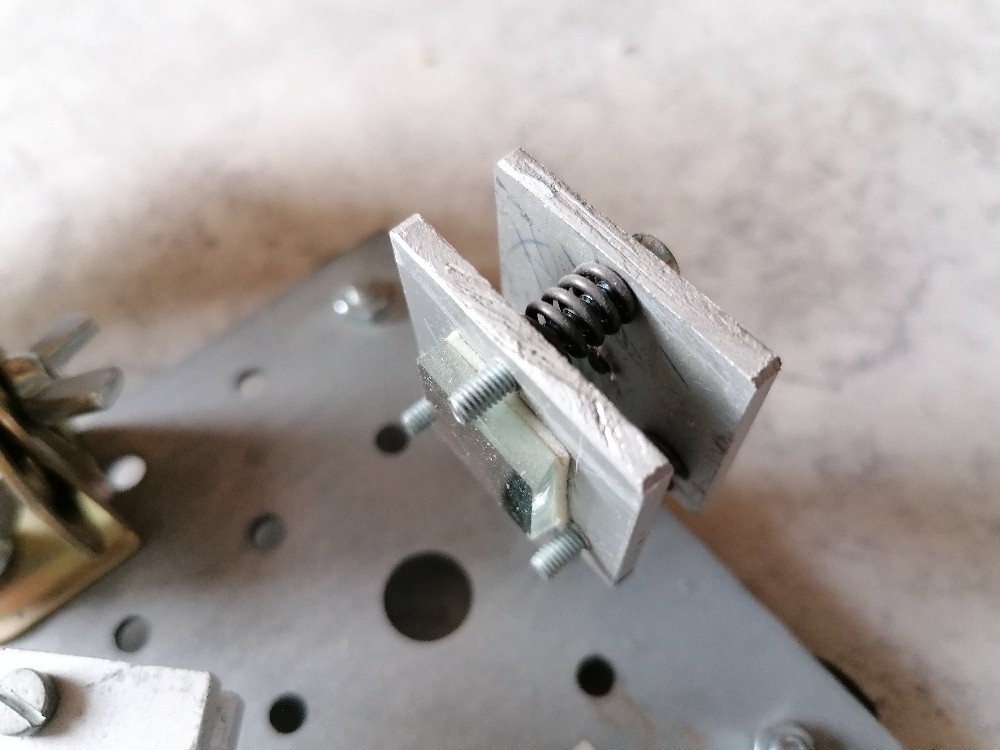

Inzwischen sind die Aluteile eingetroffen und so konnte ich mich an den Bau der Spiegelhalter machen. Beim ersten Versuch hielten die M3-Schrauben nicht im geschnittenen Gewinde, also musste ich diese neu schneiden und auf so wenig wie möglich Spiel achten. Das funktionierte dann zum Glück…

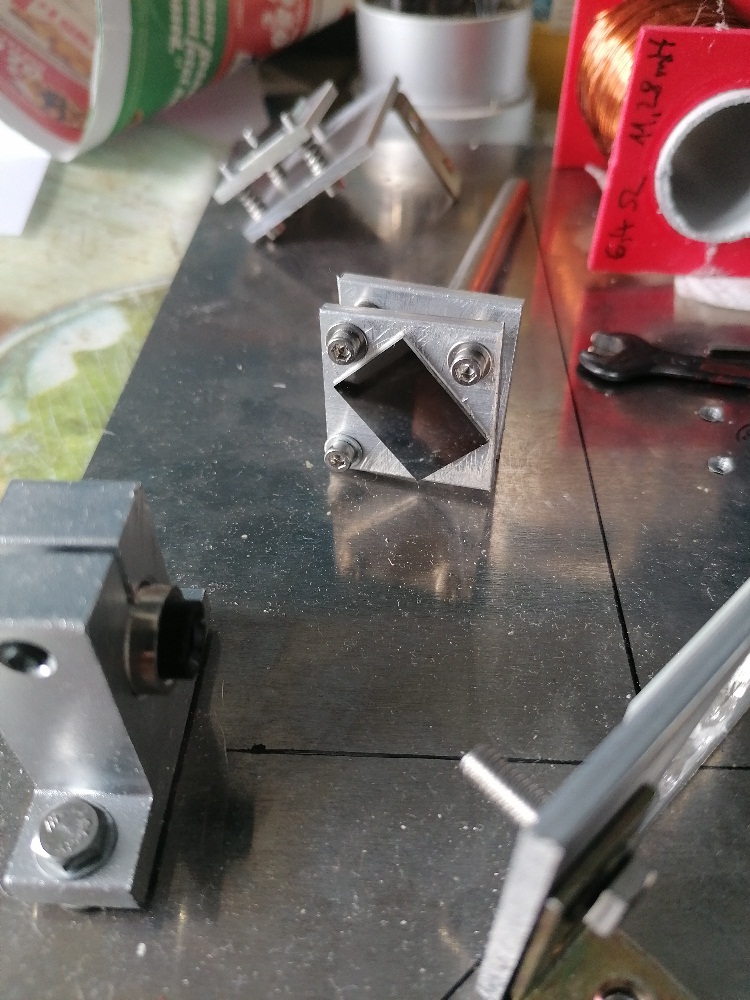

Hier die Halterung für den teildurchlässigen Spiegel:

Und so sollen dann die Komponenten auf der Grundplatte Platz finden:

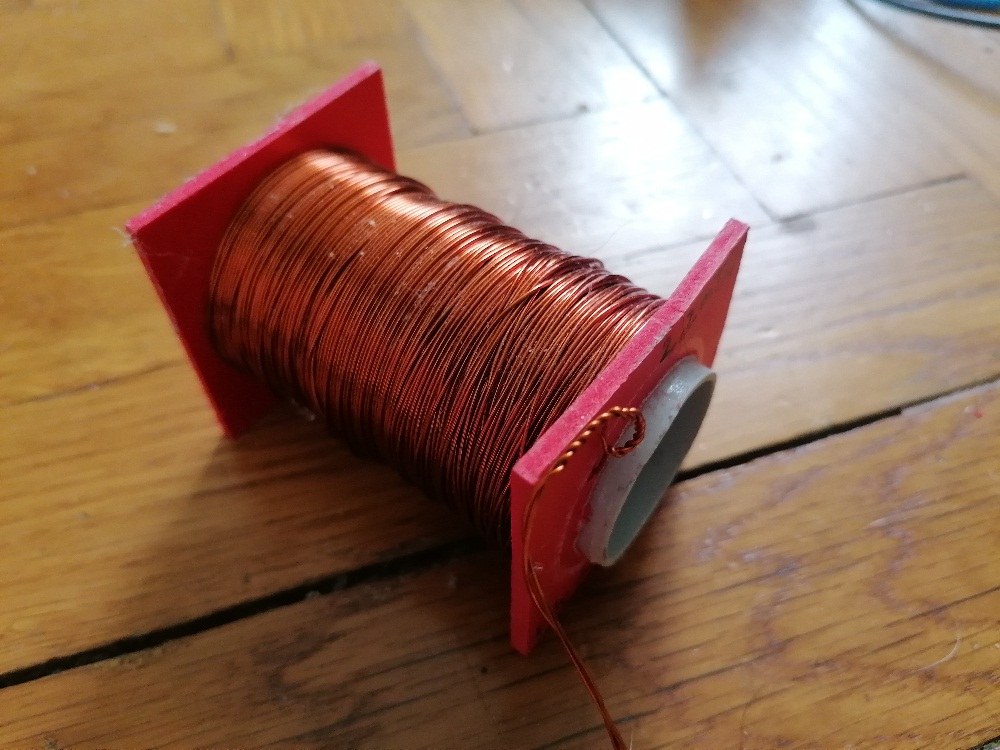

Während ich auf die Oberflächenspiegel und den Nickelstab warte, habe ich einige M4-Gewinde in die Grundplatte geschnitten und die Spule für die Magnetostriktion gewickelt. Die Spule besitzt einen ohmschen Widerstand von 6.4 Ω und erzeugt in ihrem Inneren eine Flussdichte von 2.2 mT pro Volt. Durch den einfachen Zusammenhang B =μr·μ0·H zwischen der magnetischen Flussdichte B und dem Magnetfeld H ergibt sich an Luft (μr = 1) daher ein Wert von H = 2.2 mT/μ0 = 2.2 mT/(4·π·10^–7) = 1751 A/m pro Volt. Versorge ich die Spule mit bis zu 30V, so erziele ich eine Feldstärke von 52530 A/m. Damit befinde ich mich der obigen Abbildung nach fast im Sättigungsbereich der Magnetostriktion für Nickel. Das würde also sehr gut passen…

Die simple Ansteuerung des Piezos mittels Spannungsteiler habe ich auch schon fertiggestellt. Sie findet auf der Grundplatte ausreichend Platz:

In den heute angekommenen Nickelstab konnte ich mit Vorsicht ein M3-Gewinde schneiden und damit dann den Spiegelhalter fixieren:

In der Zwischenzeit sind die Oberflächenspiegel und die Wellenhalterungen für den Nickelstab bzw. die Aufweitungslinse angekommen und so konnte ich den Aufbau einmal fortsetzen.

Nach relativ kurzer Justage (man muss zunächst den einen Spiegelhalter so verstellen, dass der reflektierte Laserpunkt wieder genau die Laseröffnung trifft. Danach justiert man den zweiten Spiegelhalter, sodass die beiden austretenden Laserpunkte sich vereinen) konnte ich dann Interferenzstreifen erkennen, Heureka 🙂

Steuere ich den Piezosummer mit einer Spannung von 0 bis 8 V an, so wandern die Interferenzstreifen genau um eine vollständige Position weiter. Die Wegänderung müsste daher bei einer Spannungserhöhung um 8 V genau λ/2 = ca. 325 nm betragen. Dies ist weniger als gedacht. Ich werde daher den Piezo noch mit einer höheren Spannung ansteuern und beobachten, um wieviele Streifen das Muster weiterwandert. Bei 16 V müsste das Muster ja dann um zwei Streifen wandern. Jetzt montiere ich nur noch die Aufweitungslinse, dann kann ich den Versuch zur Magnetstriktion durchführen. Ich werde die Ergebnisse hier natürlich veröffentlichen…

Damit die Verstellung des Potentiometers durch eventuelle Erschütterungen keinen störenden Einfluss auf das Interferenzmuster hat, habe ich es von der Platine entfernt:

Ich habe heute den Versuch zur Elektrostriktion mit der Piezoscheibe für Spannungen von 0-24V wiederholt und das Interferenzmuster wandert dabei um 3 vollständige Ringe, was einer Wegänderung von 3 · λ/2 = ca. 1000 nm entspricht

Die Piezoscheibe verändert also ihre Dicke um 1000/24 = ca. 40 nm/Volt. Das ist wie schon gesagt weniger als gedacht. Soweit ich das richtig in Erinnerung habe, hat sich der Piezo im Fabry-Perot-Interferometer um ca. 325 nm/V gedehnt. Müsste es noch einmal überprüfen. Wundert mich aber, wenn dermaßen große Unterschiede zwischen den Piezos bestehen würde…

Und dann habe ich noch den Versuch zur Magnetostriktion durchgeführt. Ich konnte eine schöne Wanderung der Interferenzstreifen beim Anlegen des Magnetfelds beobachten. Diese rührt eindeutig vom Magnetfeld her und nicht von einer eventuellen Erwärmung des Nickelstabs in der Spule, da ich die Richtung der Wanderung durch Reduzierung des Magnetfelds gleich wieder umkehren konnte. Wenn ich die Spannung an der Spule von 1.4 V auf 3.4 V erhöhe, wandert das Interferenzmuster um 1 kompletten Ring, was einer Wegänderung von λ/2 = 325 nm entspricht.

Das Magnetfeld der Spule beträgt im Inneren 1751 A/m pro Volt. Ich gehe von einem mittleren Magnetfeld von 1500 A/m pro Volt aus. Also hat sich das Magnetfeld bei einer Spannungserhöhung um 2 V um 3000 A/m gesteigert. Die Länge des Nickelstabs innerhalb der Spule betrug ca. 7 cm. Dies ergibt eine relative Längenänderung von 325 nm/0.07 m = 4.64 · 10^ –6 bei einer Magnetfelderhöhung um 3000 A/m. Die Steigung macht also 1.55 · 10^ –9 pro A/m aus.

Ich habe dann die Anfangssteigungen der relativen Längenänderung anhand mehrerer im Internet veröffentlichten Graphen bestimmt. Bei einer Abbildung komme ich auf eine relative Längenänderung von 1.68 · 10^ –9 pro A/m. Das würde sehr gut passen. In einem anderen Graphen beträgt die Anfangssteigung allerdings 5 · 10^ –9 pro A/m. Also unterscheiden sich auch die Internetquellen gehörig…

Möchte man anstelle der Interferenzstreifen Ringe erhalten, muss man eine Sammellinse (Anm.: Meine stammt wieder von Astromedia und besitzt eine Brennweite von f = 26.5 mm) in einen der beiden Michelson-Arme einbauen:

Anhand der Interferenzringe sieht man eine Wanderung des Interferenzbilds etwas besser als bei den Streifen. Ich habe aber nach wie vor leichte Probleme mit der Elektrostriktion und Magnetostriktion. Bei der Elektrostriktion wandert das Muster einigermaßen kontinuierlich, wenn ich die Piezospannung verstelle. Allerdings nur um ca. 1 Ring bei 8 V, was mMn deutlich zu wenig ist. Dies wären nämlich nur ca. 40 nm/V. Ich habe deshalb neue Piezoscheiben bestellt. Wenn diese angekommen sind, teste ich sie gleich…

Bei der Magnetostriktion wandern zwar mehr Ringe, aber es ist keine so schöne stetige Veränderung des Musters feststellbar. Vielmehr scheint das Muster bei Veränderung des Magnetfelds zu springen. So kann ich dann nur schwer sagen, wieviele Ringe es weitergewandert ist. Auch darum werde ich mich noch kümmern. Wenn ich die Spiegel mit der Hand bewege, wandert das Muster aber wie zu erwarten ist, sehr stark. Von daher scheint es einmal prinzipiell mit den Interferenzen zu passen.