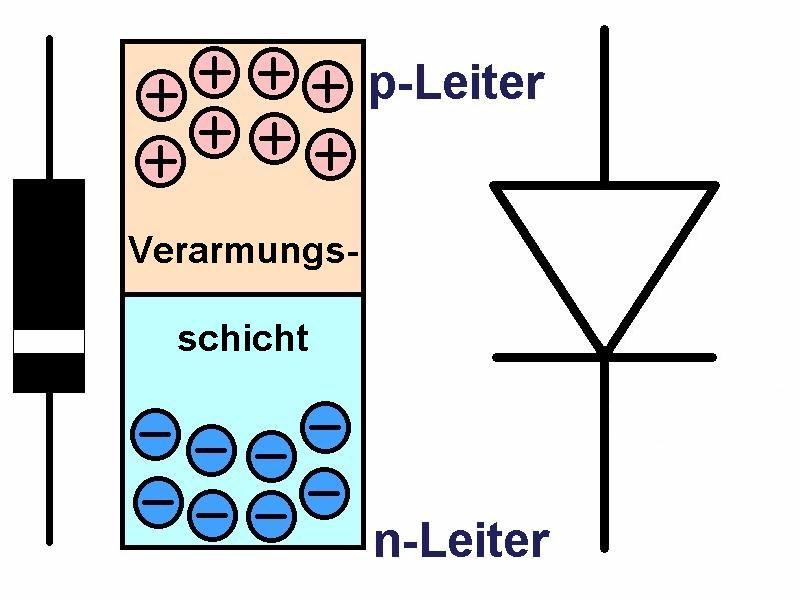

Dioden sind unersetzliche elektronische Bauteile. Ihre Eigenschaft, den Strom nur in eine Richtung fließen zu lassen, wird oft benötigt zum Beispiel bei der Gleichrichtung von Wechselspannung. Eine Halbleiterdiode besteht aus zwei Hälften, einer p-dotierten und einer n-dotierten.

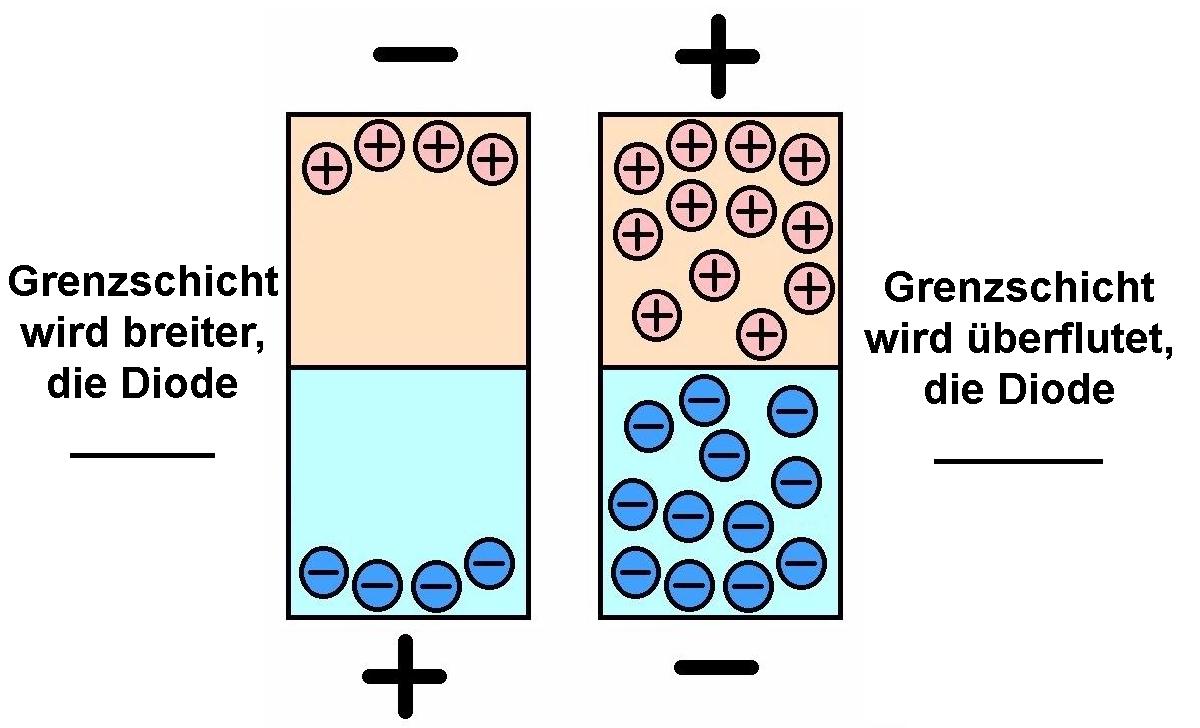

An der Grenzschicht des p- und n-dotierten Bereichs bildet sich eine isolierende Verarmungsschicht. Legt man an die p-Schicht eine negative Spannung und an die n-Schicht eine positive Spannung, so vergrößert sich vereinfacht ausgedrückt diese Sperrschicht und die Diode sperrt. Polt man die Diode aber andersrum, + an p und – an n, so überflutet man bildlich gesprochen diese Sperrschicht mit Ladungsträgern und die Diode leitet den Strom:

An der Grenzschicht des p- und n-dotierten Bereichs bildet sich eine isolierende Verarmungsschicht. Legt man an die p-Schicht eine negative Spannung und an die n-Schicht eine positive Spannung, so vergrößert sich vereinfacht ausgedrückt diese Sperrschicht und die Diode sperrt. Polt man die Diode aber andersrum, + an p und – an n, so überflutet man bildlich gesprochen diese Sperrschicht mit Ladungsträgern und die Diode leitet den Strom:

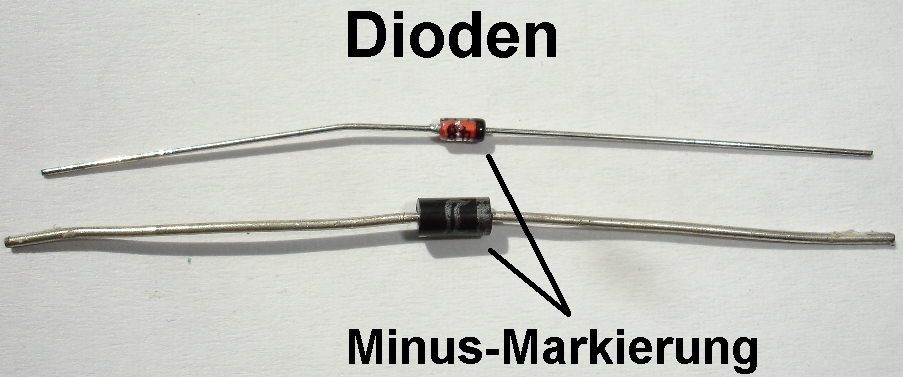

Halbleiterdioden sind Cent-Artikel und in den unterschiedlichsten Ausführungen (Maximalstrom, Sperrspannung) erhältlich. Der n-dotierte Bereich ist auf dem Gehäuse durch eine/n Minusmarkierung/Strich gekennzeichnet:

In diesem Beitrag soll es um eine selbstgebastelte Diode gehen. Die Anleitung dazu habe ich hier entdeckt: https://www.sauerampfer-online.de/zinkdiode/diode.html

Bildquelle: www.sauerampfer-online.de

Man benötigt nur wenige Dinge für die Herstellung einer Diode und zwar

- verzinktes (!) Stahlblech

- dünner Kupferdraht

- Gasbrenner

- Oszilloskop

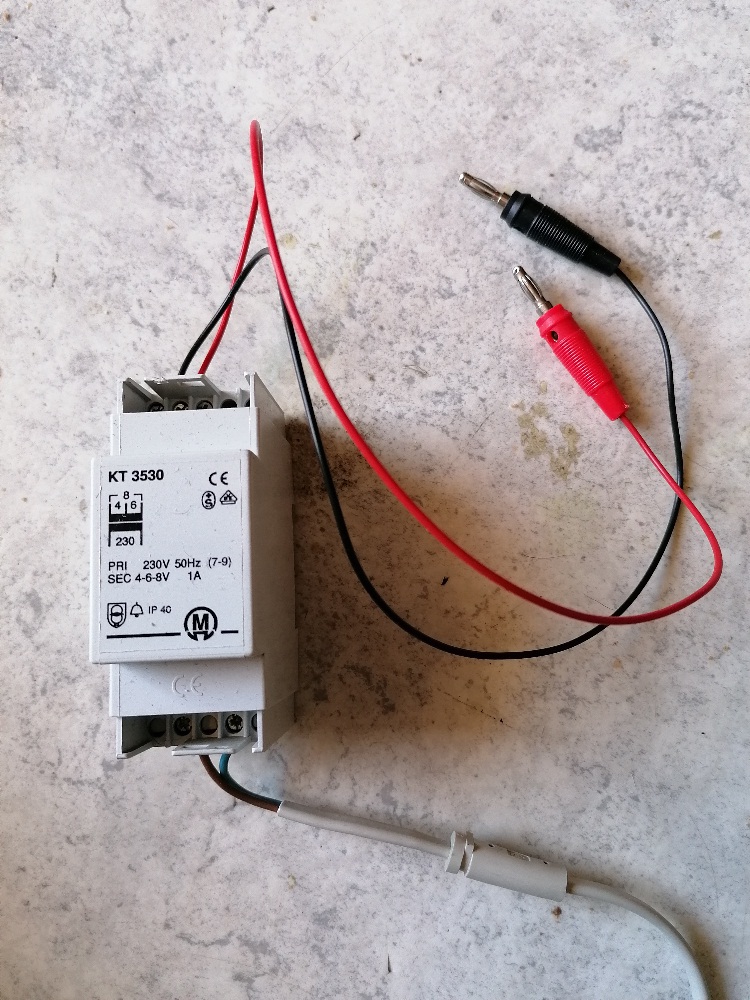

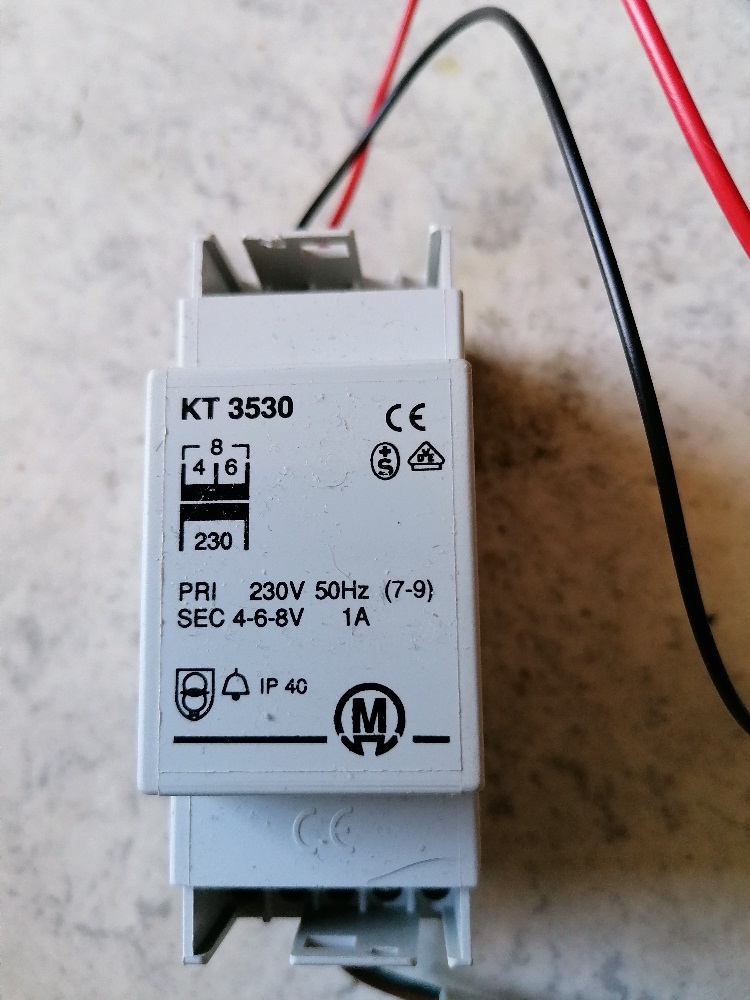

- kleinen Trafo mit ca. 5–10 V Ausgangsspannung

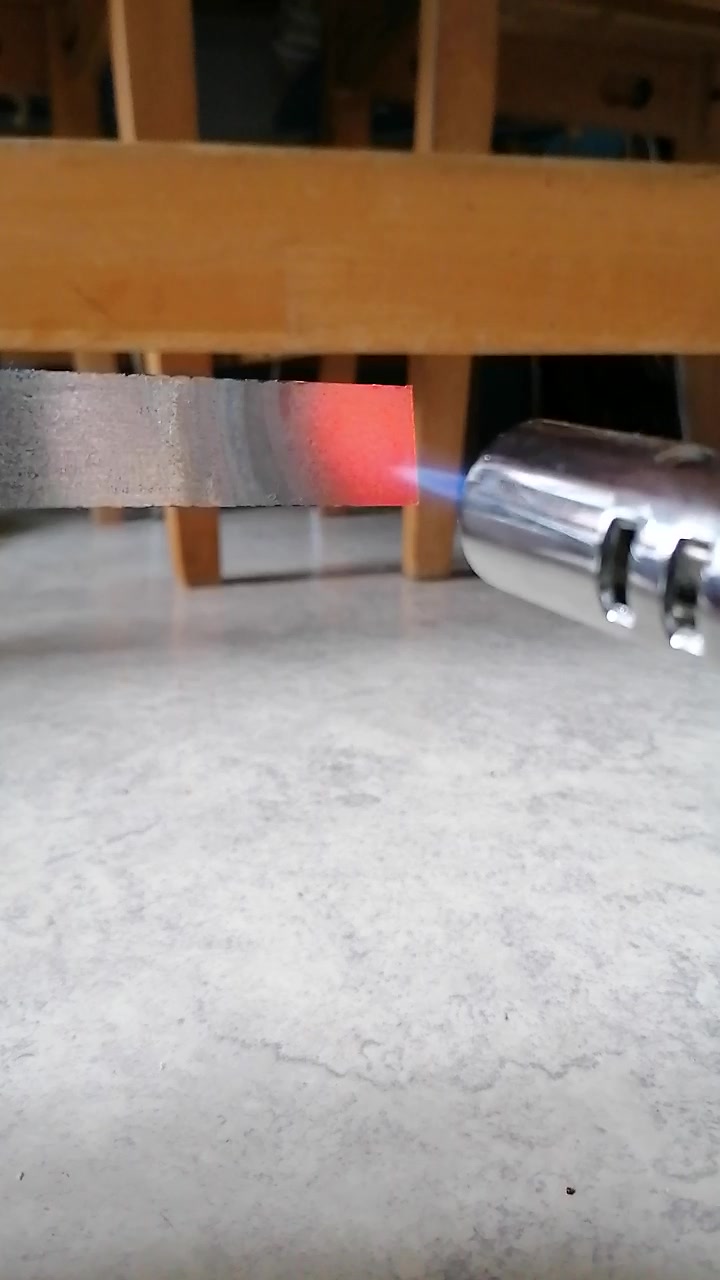

Ein längliches Stück dieses verzinkten Blechs hält man mit nur einer Seite (!) in die Flamme eines Gasbrenners und bringt es zur Rotglut.

Auf der Flammenabgewandten Seite sollten sich nach einiger Zeit durch die Oxidation der Zinkschicht gelbliche/weiß-poröse Stellen bilden. Genau dieses Zinkoxid benötigen wir für die Wirksamkeit unserer Diode:

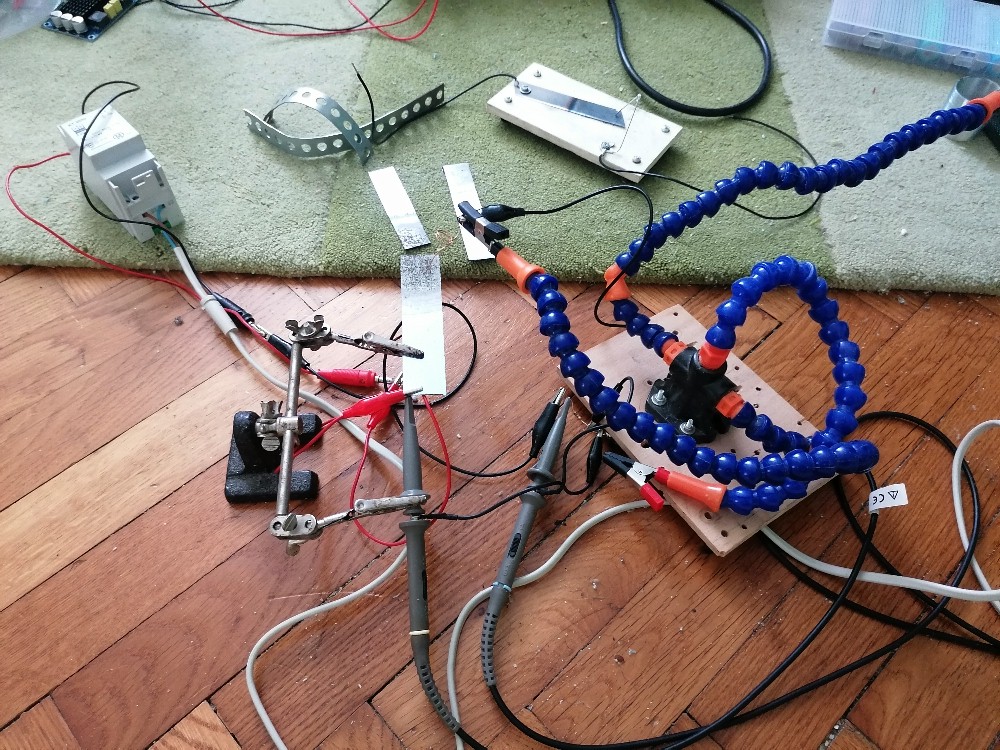

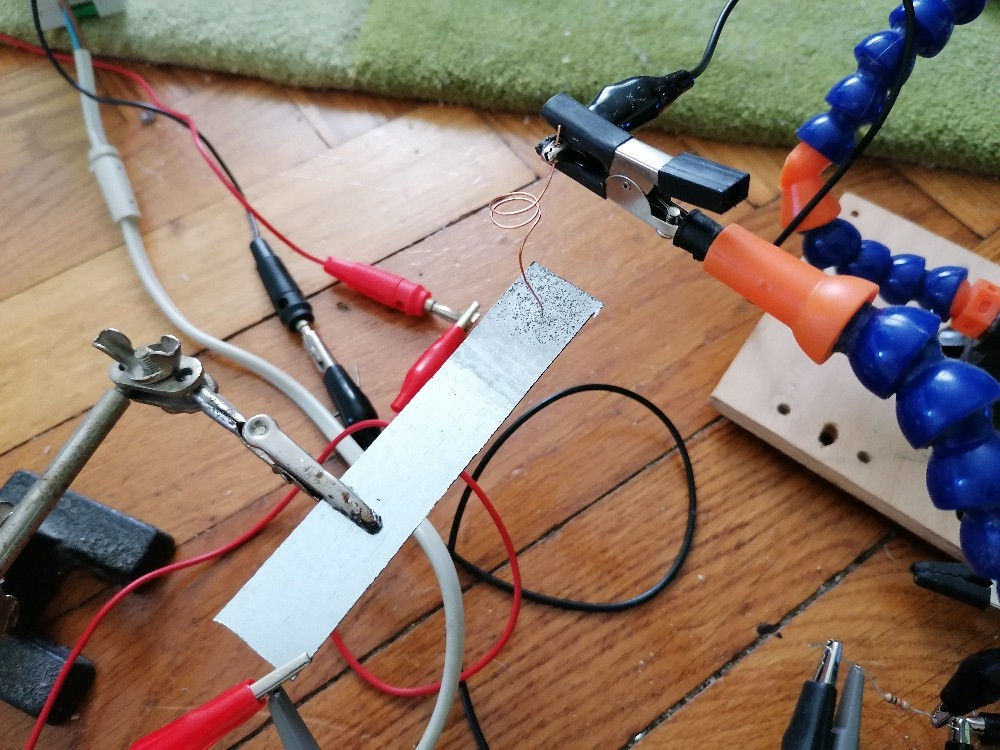

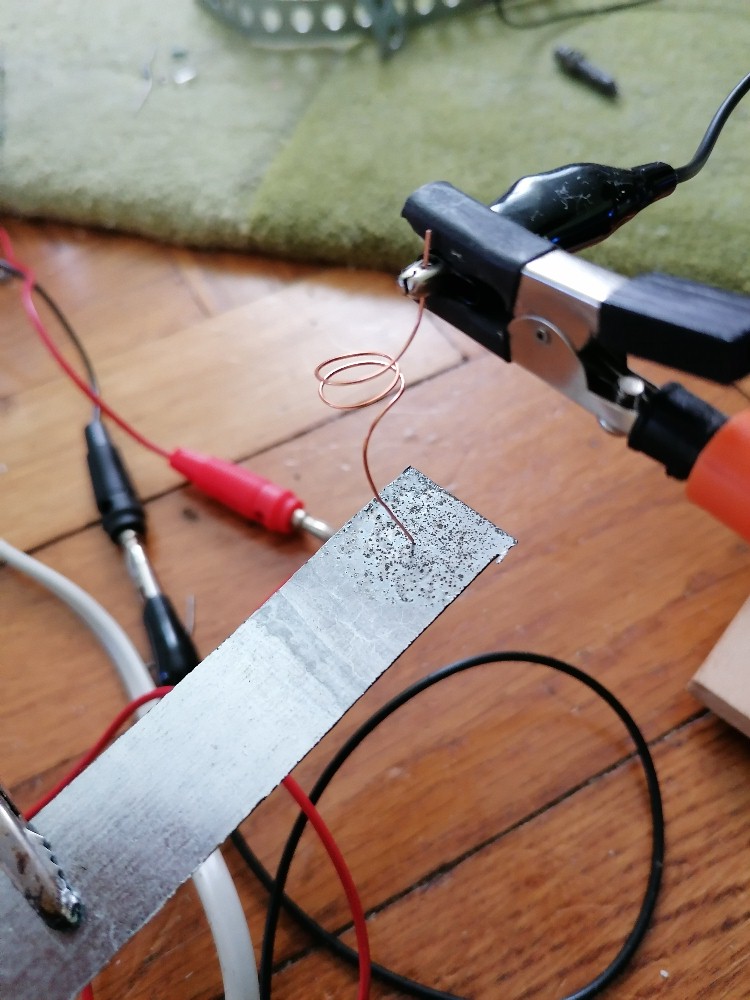

Jetzt benötigen wir noch ein Stück Kupferdraht, dessen Hälfte wir zu einer Feder formen. Damit kann dann später der Draht schön auf die Zinkoxidstellen gedrückt werden:

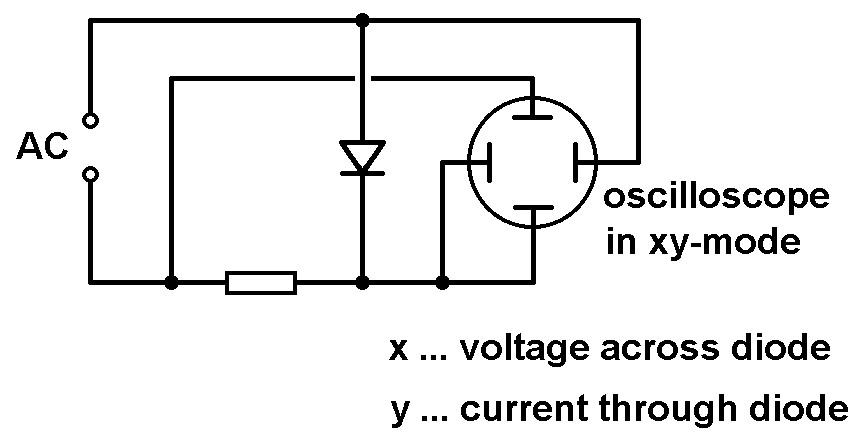

Der Schaltplan ist sehr simpel, man benötigt nur noch einen Strommesswiderstand (z.B. 1 kOhm) und einen kleinen Trafo (Anm.: Meiner liefert 4, 6 bzw. 8V Wechselspannung):

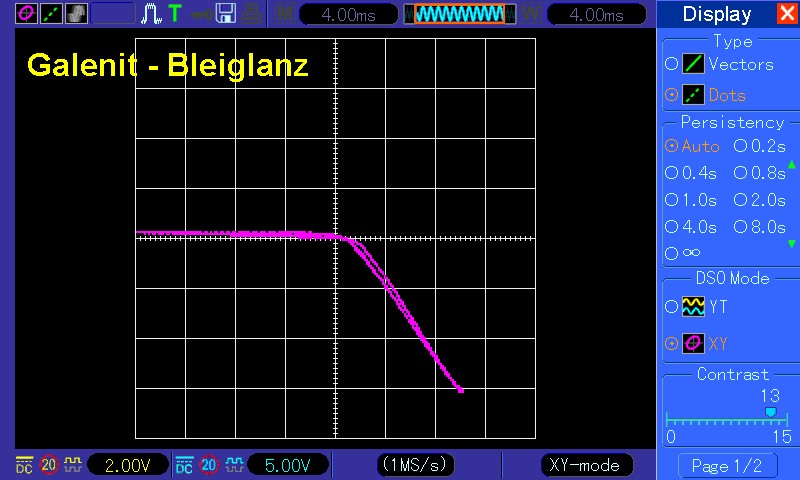

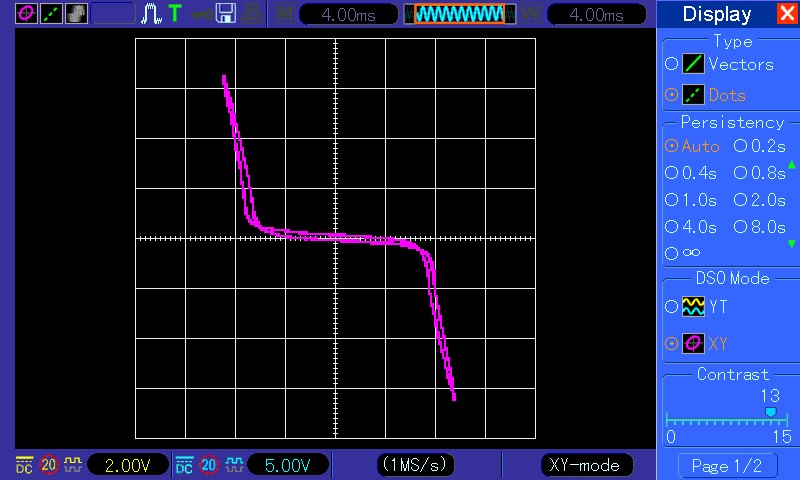

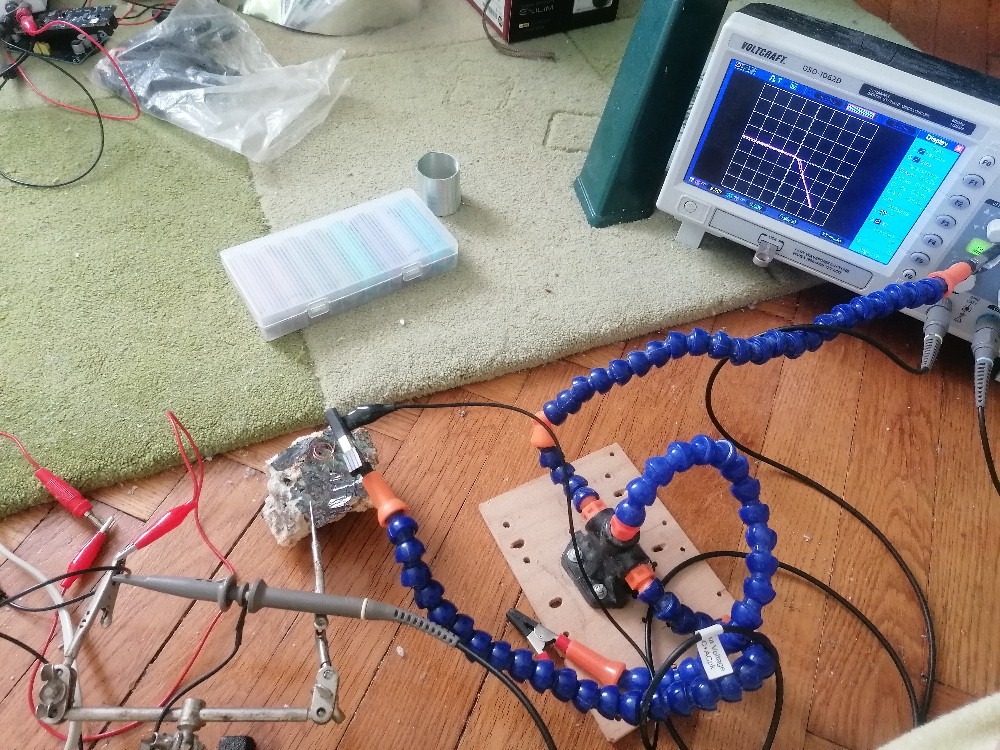

Das Oszilloskop muss im xy-Modus betrieben werden. An die x-Achse wird die über die Diode abfallende Spannung angelegt, an die y-Achse kommt die über den Widerstand abfallende Spannung, welche ja proportional zum Strom durch die Diode ist.

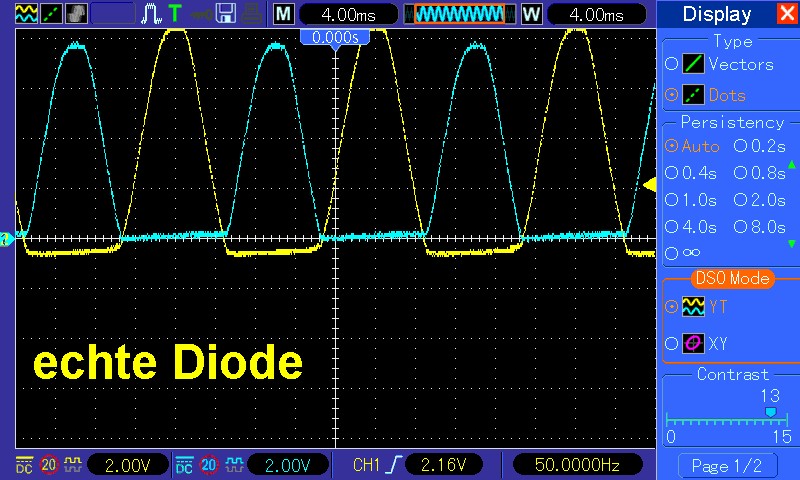

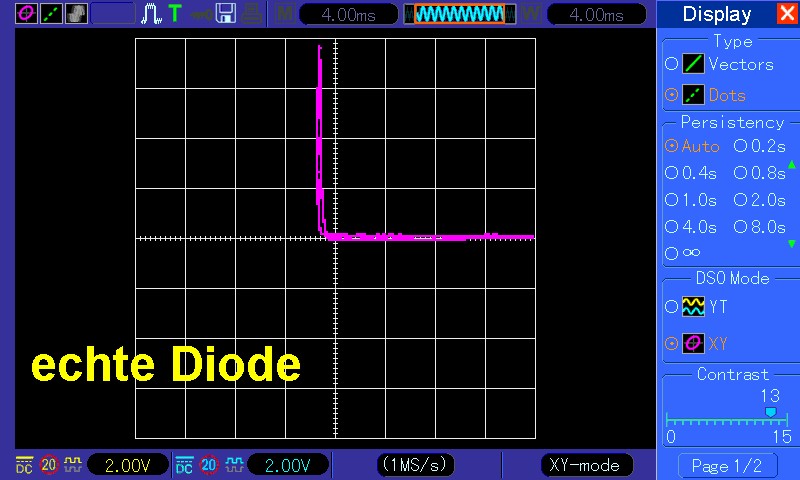

Zuerst kann der Versuch mit einer kommerziellen Diode durchgeführt werden. Man erhält folgende Oszibilder:

Die Diodenkennlinie müsste noch um die y-Achse gespiegelt werden, da man ja durch die Oszianschlüsse die verkehrte Diodenspannung misst. Man erkennt wunderbar den Sperrbereich mit I = 0 und in Durchlassrichtung den steilen Anstieg des Stroms bei annähernd gleicher Diodenspannung. Nun probieren wir es aber mit unserer selbstgemachten Zinkoxid-Diode:

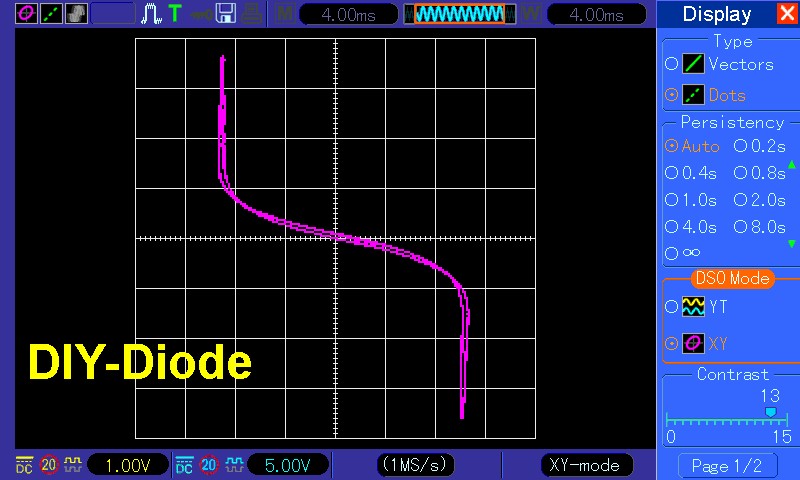

Man erhält die obige Kennlinie mit dem charakteristischen Diodenknick, konkret aber in Durchlass- und Sperrrichtung. Es handelt sich daher nicht um die typische Kennlinie eine Diode, sondern eher um jene einer Zenerdiode. Diese leitet ja in Sperrrichtung auch ab einer gewissen, angegebenen Spannung. Ich werde den Versuch aber noch wiederholen und versuchen, eine bessere Diodenkennlinie zu erhalten.

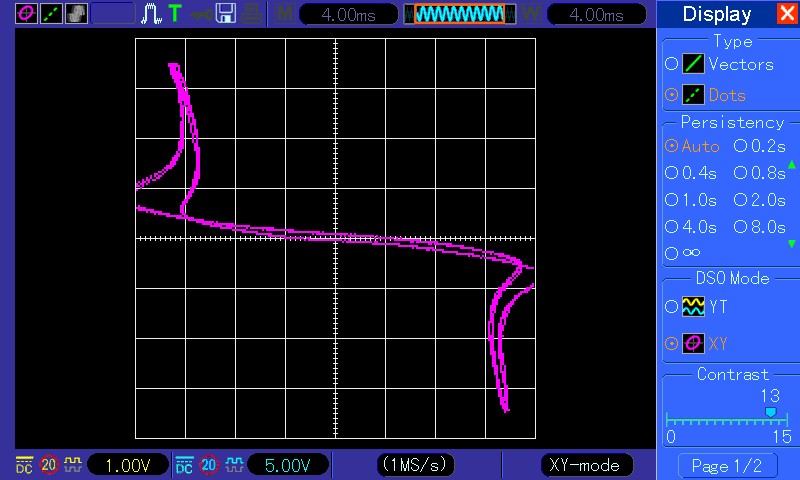

Gesagt, getan. Die „neuen“ Kennlinien verlaufen nun flacher um dann (leider) wieder symmetrisch sowohl bei positiver als auch negativer Spannung stark anzusteigen. Eventuell mache ich ja etwas falsch z.B. beim Ausglühen des Blechs…

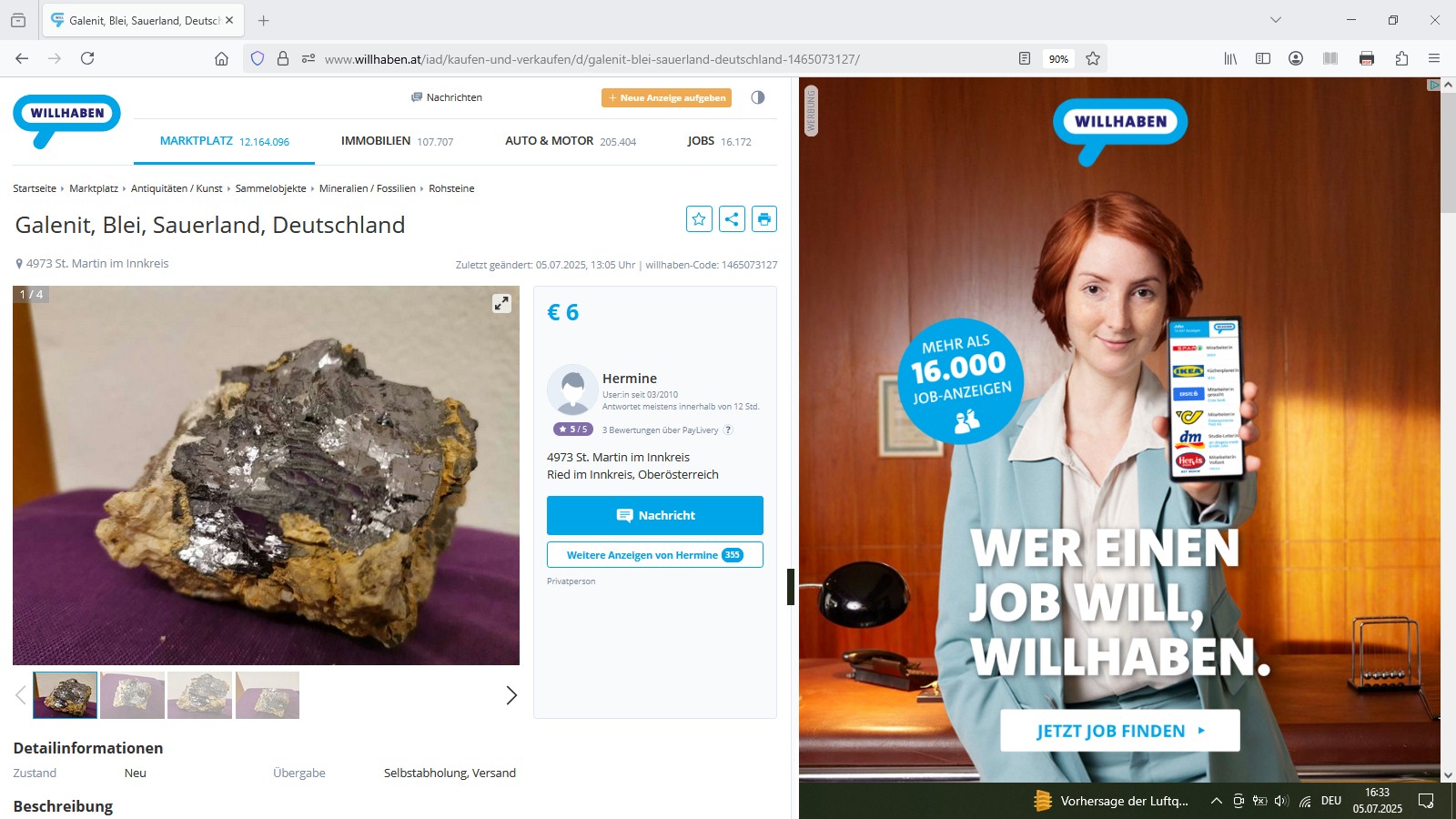

In einem Forum wurde die Kennlinie unter Verwendung des Minerals Bleiglanz (Galenit) gezeigt. Sie entsprach nahezu perfekt einer Diodenkennlinie. Daher habe ich mir natürlich sofort ein Stück Bleiglanz auf der österreichischen Verkaufsplattform http://www.willhaben.at gegönnt.

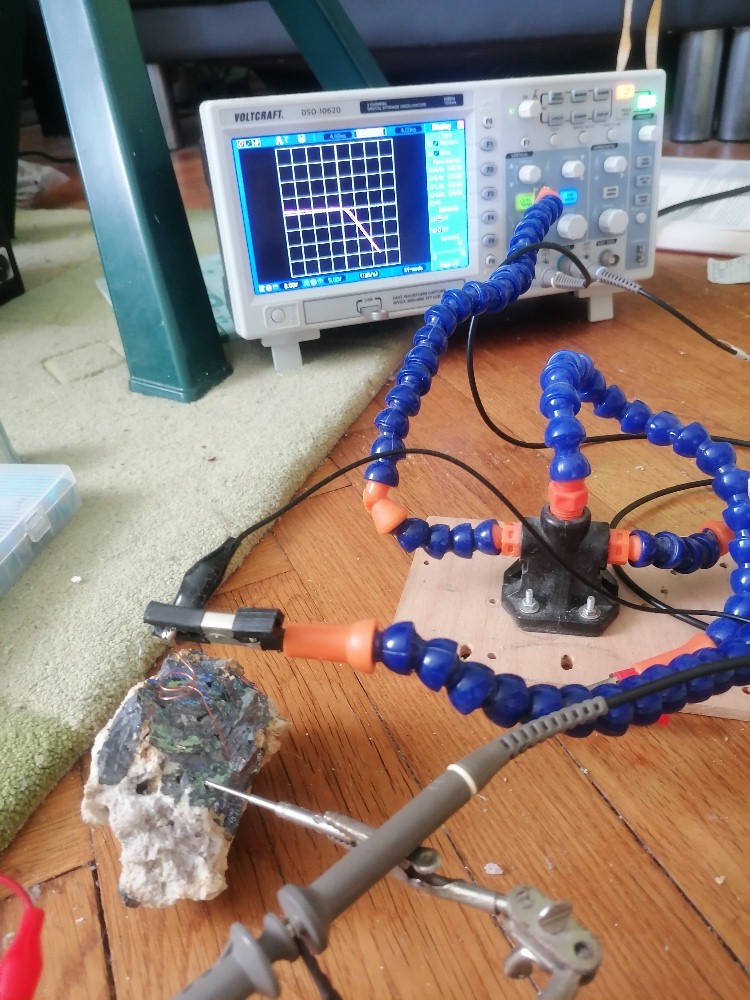

Der Bleiglanz ist mittlerweile angekommen und wer mich kennt weiß, dass ich natürlich gleich das Experiment damit durchführen möchte 😉

Ich habe schon ein wenig probieren müssen bis ich scheinbar eine ideale Position auf dem Galenit gefunden habe. Das Oszilloskop zeigte eine nahezu ideale Diodenkennlinie, Heureka…

Damit habe ich ehrlich gesagt nicht unbedingt gerechnet. Sogesehen haben sich die 11 Euro für das Mineral mehr als gelohnt.